PICTUREDESK.COM/AKG-IMAGES

Diagonal

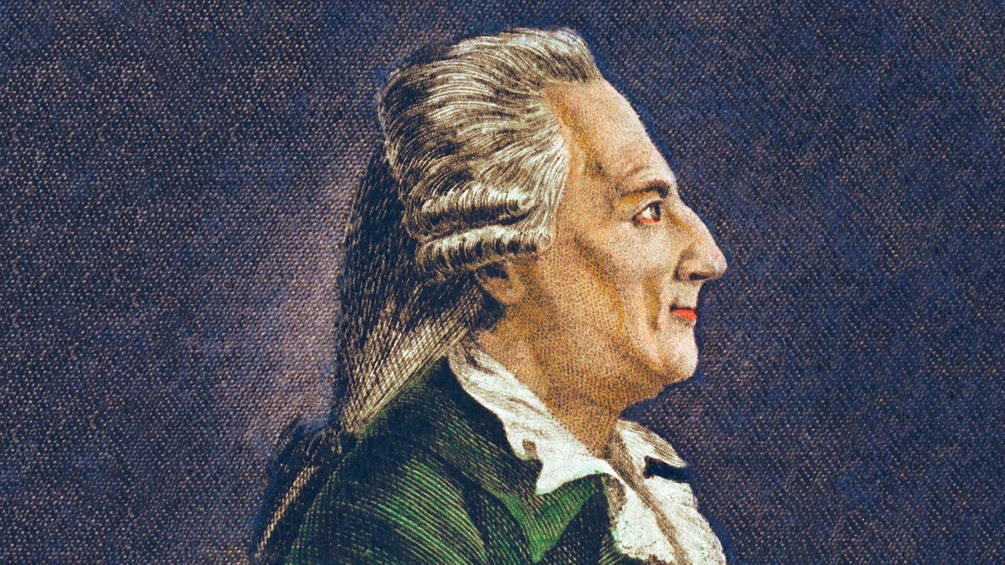

Giacomo Casanova - Liebhaber ohne festen Wohnsitz

Vor 300 Jahren, am 2. April 1725, wurde der selbsternannte "Chevalier de Seingalt" in Venedig geboren. Diagonal unterzieht die Figur Casanova - so schillernd wie unfassbar - einem fragmentarischen Reality Check.

28. April 2025, 02:00

Sendung hören

Diagonal | 29 03 2025

Erst mit 60 Jahren wird er sesshaft und beginnt aus Langeweile wie manisch zu schreiben. Fast 4.000 Seiten umfassen seine Lebenserinnerungen, die ihn postum berühmt machen werden. Seine Histoire de ma vie legt die Bekenntnisse eines Menschen aus dem Rokoko offen, der durch das feudale Europa des 18. Jahrhunderts vagabundiert, ein weltmännischer Frauenheld, vielseitig gebildeter Glücksspieler und begnadeter Selbstdarsteller.

Seinen Lebensabend aber fristet dieser unstete Connaisseur gepuderter Oberflächen missmutig und einsam auf dem böhmischen Schloss Dux/Duchcov. Er betreut die Bibliothek, tyrannisiert das Schlosspersonal und stirbt 1798, kurz nach dem Ende der Republik Venedig als „neugebackener Österreicher“.

Ein hochvernetzter Zeitgenosse

Giacomo Girolamo Casanova wird am 2. April 1725 als Kind eines Schauspielerpaares in Venedig geboren, ist mit 17 Jahren promovierter Jurist, wechselt schnell vom keuschen Kardinalsekretär in Rom zum Paradeoffizier der venezianischen Truppen, weiter vom Theatergeiger zum Kabalisten, vom halbkriminellen Libertin zum Pariser Salonlöwen, vom gotteslästernden Ausbrecher aus den Bleikammern des Dogenpalasts zum hochbezahlten Lotteriedirektor des französischen Königs, vom Okkultisten zum Spion der venezianischen Inquisition.

Sein Freiheitsdrang erfordert maximale Biegsamkeit, in philosophischen, ständischen und erotischen Fragen. Er verkehrt in den feinsten Kreisen und ist ständig unterwegs. Die wichtigsten Männer und Frauen seiner Zeit kennt er persönlich: Päpste und Kardinäle, Maria Theresia und Mozart, Voltaire und Madame Pompadour, Rousseau und Winckelmann, Friedrich den Großen und Benjamin Franklin, Lorenzo da Ponte, d´Alembert und Katharina II.

Durch Memoiren zur Berühmtheit

Casanova macht von sich reden, indem er den Frauen zuhört. Seine Bindungsangst gleicht er durch materielle Großzügigkeit, ja Verschwendung und Verspieltheit aus. Er benutzt Capotes Anglaise – alias english overcoats, englische Hütchen, Pariser Kondome – als Schutz vor Syphilis und Gonorrhoe und bemüht sich um politische ebenso wie medizinische Aufklärung.

Seinen unzähligen Liebschaften gegenüber agiert er ritterlich, selten zynisch, gewalttätig, versnobt oder lasziv. So zumindest könnte ein Resümee lauten. Denn mit seinen Memoiren hat er einen Zopf aus nüchternen Tagebucheinträgen und viriler Selbststilisierung geflochten, der schwer zu entwirren ist.

Auch angesichts der Anzahl von Publikationen, Filmen, Theaterstücken über ihn – an die 3.600 sollen es sein – ist es schwer zu glauben, dass dieser „glänzende Erzähler seiner selbst“ tatsächlich gelebt und wohl auch geliebt hat, anders als Don Juan, die frauenverachtende Kunstfigur, oder Marquis de Sade, der zynisch-subversive Intellektuelle, der in den Abgründen der Gewalt bohrt.

Ein Kolossalgemälde des Lebens in Europa

Casanovas Werk wird erst um 1820 auf Deutsch entdeckt und entflammt den Voyeurismus der bürgerlichen Biedermänner. Man empört sich über die adelig dekadente, schamlose Entkoppelung des geilen Triebkörpers von der romantischen Liebe. Im Ancien Régime gehört Sex zu den „natürlichen“ Verrichtungen wie Essen oder Stuhlgang. Es wird moralisch unetikettiert und patriarchal praktiziert.

Doch Casanovas Vermächtnis vermag mehr als bloß freizügige Liebeskonzepte und schwülstige Fantasien anzuregen. Es entfaltet ein Kolossalgemälde des politischen und gesellschaftlichen Lebens in Europa, skizziert Städte und Höfe, Lebensgewohnheiten und politische Entwicklungen knapp vor der französischen Revolution.