ORF/THOMAS RAMSTORFER

Das Ö1 Konzert

Das RSO Wien spielt Psalmenmusik

Zwei Psalmenvertonungen, entstanden vor und am Ende des Zweiten Weltkriegs, wirken in diesem zeitlichen Kontext wie Mahnmale gegen den Faschismus und Antisemitismus.

22. Juni 2025, 02:00

Sendung hören

Das Ö1 Konzert | 27 05 2025

Im November 1938 suchen Mitglieder der Gestapo im Nachtzug von Wien nach Köln nach jüdischen Reisenden. Verdächtige Passagiere werden an Ort und Stelle verhaftet und abgeführt. Nur im Schlafwagen lassen die Nazischergen die Kontrollen schleifen; man möchte die ausländischen Reisenden nicht beunruhigen. Erich Zeisl hat ein Ticket für diesen Schlafwagen und entkommt damit auf der ersten Etappe seiner Flucht in die USA den Nazis.

„A deep religious feeling, something like a prayer“.

Bereits der sogenannte Anschluss im März 1938 hatte der vielversprechenden Karriere des jungen Komponisten in Wien ein jähes Ende gesetzt. Bis dahin vor allem als Liedkomponist in der Tradition von Hugo Wolf und Franz Schubert erfolgreich, löst die harte Konfrontation mit seiner jüdischen Identität nun auch einen künstlerischen Impuls aus. Während seines Zwischenaufenthalts in Paris findet er zu einer neuen musikalischen Sprache: „I believe it was in Paris when I was commissioned to set music to Joseph Roth’s book on Job. The story of the persecuted Jew who escaped from Poland to America suggested in itself an outspoken Jewish music.“ Darunter versteht er „a deep religious feeling, something like a prayer“.

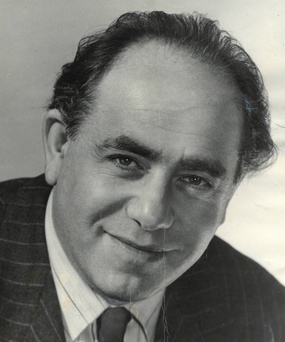

PICTUREDESK.COM/EXILARTE ZENTRUM

Erich Zeisl

Aus einem Sabbatgebet wird ein Requiem

In den USA angekommen, bleibt zunächst wenig Gelegenheit zur Komposition im „Hebraic style“; Erich Zeisl schlägt sich in den Kriegsjahren mehr schlecht als recht als Komponist für die Filmstudios in Hollywood durch. 1944 dann der Auftrag für Musik für den Synagogendienst: Der 92. Psalm, ein Gebet für den Sabbat, soll vertont werden. Noch während der Arbeit daran erreicht Zeisl mit der Nachricht vom Kriegsende auch jene von dem Tod seines Vaters und dem grausamen Schicksal der Menschen in den Konzentrationslagern. Aus dem Sabbatgebet wird ein Requiem. Die textliche Vorlage bleibt unverändert, was Zeisl mit den darin enthaltenen Worten des unbeirrbaren Vertrauens in Gott begründet: „Mit dem Herz voller Tränen halten sie an Gott fest und hören nicht auf, ihm zu danken, und hören nicht auf, zu hoffen. Dies ist die Botschaft und die Tröstung, die ich im 92. Psalm gefunden habe.“

Die Tröstung in den Worten findet sich auch in der Musik wieder. Eine einfache Melodie, eingeführt mit den Worten „Tov l’hodos ladonoy“ („Schön ist’s zu danken dem Herrn“), ist in Variationen in das gesamte Werk verwoben. Hoffnung und Demut durchdringen alle fünf Teile des Requiems, das in einer feierlichen Fuge mit der Lobpreisung Gottes seinen Höhepunkt findet. Zeisls Musik verzichtet auf eine Anklage der Nazigräuel und steht damit im Kontrast zur unheilvoll ahnenden Vertonung des 13. Psalms von Alexander Zemlinsky am Vorabend des Zweiten Weltkriegs.

"Herr, wie lange willst du mein vergessen?"

Alexander Zemlinsky suchte 1933 in seiner Heimatstadt Wien Zuflucht vor den Hitler-Anhänger:innen in Deutschland. Hier vertonte er die Zeilen "Herr, wie lange willst du mein vergessen? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?", was heute wie eine Vorsehung anmutet.

Mit Gustav Mahlers Erster Symphonie und den zahlreichen darin enthaltenen jüdischen Melodien findet dieser Konzertabend des RSO Wien unter der Leitung von Marin Alsop seinen Abschluss.