APA/OBS/SWR

Einführung

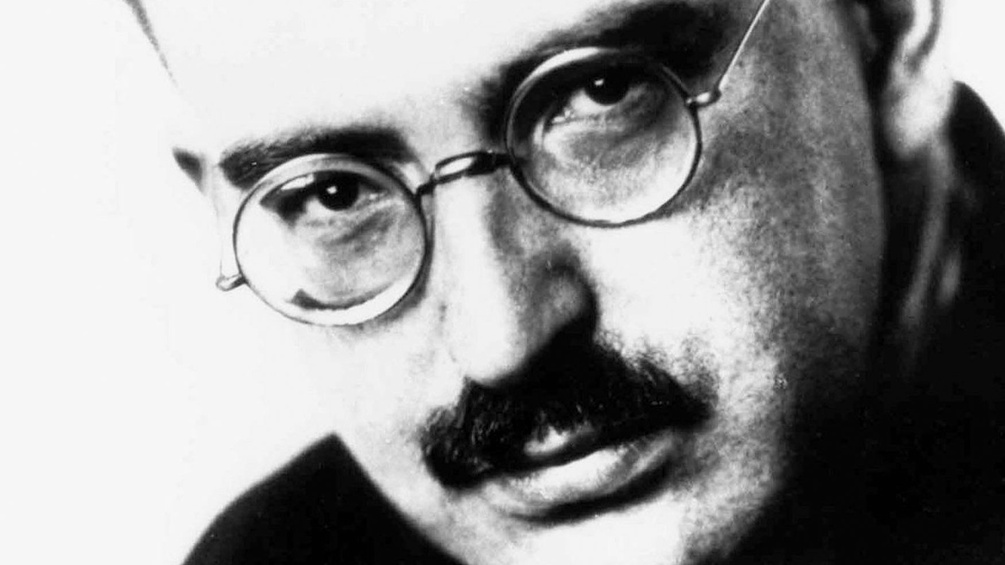

Walter Benjamin: "Über den Begriff der Geschichte"

Die Thesen "Über den Begriff der Geschichte" gehören zu den letzten Texten, die der Philosoph und Übersetzer Walter Benjamin Anfang 1940 verfasste; in der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940 nahm er sich auf der Flucht vor den NS-Schergen an der spanisch-französischen Grenze in Portbou das Leben.

30. Juni 2025, 22:14

Die 1942 erstmals in einem Gedenkband des nach Los Angeles emigrierten Instituts für Sozialforschung publizierten achtzehn Thesen entstanden vermutlich unter dem Eindruck des Hitler-Stalin-Paktes vom 23. August 1939. Manche Thesen tragen ein Motto, etwa die vierte These mit Hegels Bemerkung „Trachtet am ersten nach Nahrung und Kleidung, so wird euch das Reich Gottes von selbst zufallen“, eine Umkehrung des Satzes 6,33 im Matthäusevangelium, oder die siebente These mit einem Zitat aus Brechts „Dreigroschenoper“: „Bedenkt das Dunkel und die große Kälte / In diesem Tale, das von Jammer schallt“.

Eingerahmt werden die ersten neun geschichtsphilosophischen Thesen, die wir gleich hören werden, von der Erinnerung an den berühmten „Schachautomaten“ Wolfgang von Kempelens und an die aquarellierte Zeichnung „Angelus Novus“ von Paul Klee (aus dem Jahr 1920).

Benjamins Kommentar zum scheinbar mechanischen Schachspieler Kempelens illustriert einleitend zwei zentrale Referenzen seiner Thesen: einerseits auf den historischen Materialismus, andererseits auf die Erlösungshoffnung, die im Jahr 1940 noch ungreifbarer erschien als in unserer auch gegenwärtig zunehmend verdüsterten Welt.

Während der historische Materialismus die Geschichte aus der Entwicklung der jeweiligen Produktionsverhältnisse abzuleiten versucht, bezieht sich die eschatologische Hoffnung auf die Erscheinung des Messias, der am Ende der Zeiten eine neue und gerechtere Welt begründen wird.

Nicht umsonst beschließt Benjamin seine Thesen mit folgenden letzten Sätzen (in einem zweiten Anhang): „Bekanntlich war es den Juden untersagt, der Zukunft nachzuforschen. Die Thora und das Gebet unterweisen sie dagegen im Eingedenken. Dieses entzauberte ihnen die Zukunft, der die verfallen sind, die sich bei den Wahrsagern Auskunft holen. Den Juden wurde die Zukunft aber darum doch nicht zur homogenen und leeren Zeit: Denn in ihr war jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten konnte.“

Text: Thomas Macho