PICTUREDESK.COM/SCIENCE PHOTO LIBRARY/PAUL D. STEWART

Einführung

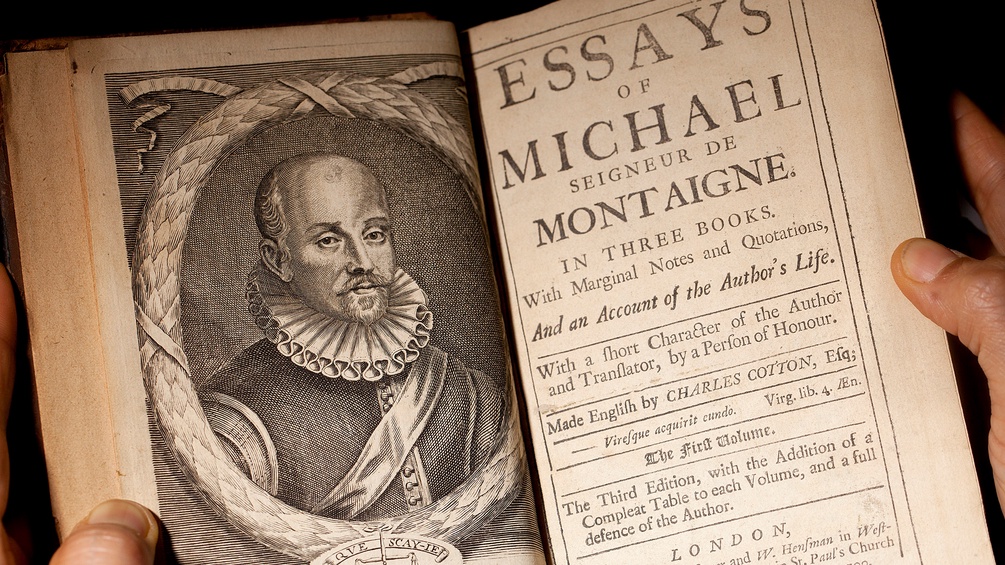

Michel de Montaigne: "Über die Kunst des Gesprächs"

Michel de Montaigne lebte von 1533 bis 1592, in einem Jahrhundert, das überschattet war von Kriegen - der britische Historiker Henry Kamen nannte es das "iron century", das "eiserne Jahrhundert", - von Hungersnöten und Pestepidemien.

30. Juni 2025, 22:43

Das Chateau de Montaigne, im Besitz der Familie seit 1477, liegt im südwestlichen Frankreich, und zwar im Departement Dordogne. Bis heute zeugt der noch im ursprünglichen Zustand erhaltene runde Bibliotheksturm vom Leben und der Arbeit des Philosophen. Im Erdgeschoss dieses Turms befindet sich eine Kapelle, im ersten Stock das Arbeitszimmer Montaignes, in dem er auch gestorben ist, und im obersten Stockwerk die Bibliothek. Als Hauptwerk des Philosophen gelten seine "Essais", von französisch essayer‚ "versuchen", an denen er zwei Jahrzehnte lang - von 1572 bis 1592 - arbeitete.

Vielfältig sind die Themen der "Essais"; Montaigne schreibt beispielsweise über Traurigkeit, Lüge, Standhaftigkeit, Furcht, Kindererziehung, Freundschaft, Weinen und Lachen, Einsamkeit, Ruhm, Gewissen, Grausamkeit, Zorn, Reue, Eitelkeit, Gebet oder Erfahrung. Häufig werden Gedanken, Empfehlungen und Regeln der antiken Philosophie aufgegriffen, etwa in dem berühmten Essay "Philosophieren heißt sterben lernen".

Besonders oft werden Schriften und Briefe Senecas zitiert, dem sich Montaigne verwandt fühlte, auch weil er - wie Seneca, Marc Aurel oder Cicero - politische Ämter wahrnahm, zuletzt von 1581 bis 1585 als Bürgermeister von Bordeaux.

Der Text "Über die Kunst des Gesprächs" erinnert an die Philosophie der Antike: an die Wertschätzung des Gesprächs, etwa in den platonischen Dialogen, in Ciceros "Tusculanischen Gesprächen" oder in den Briefen Senecas an seinen Freund Lucilius. Zugleich erscheint der Essai "Über die Kunst des Gesprächs" als ein kritisches Selbstgespräch, wie es der Stoiker und Kaiser Marc Aurel in seinen "Selbstbetrachtungen", gleichsam in seinen Dialogen mit sich selbst, vorbildlich demonstriert hat. Der ursprüngliche Titel dieser "Selbstbetrachtungen" lautete nämlich "Ta eis heauton", "an mich selbst".

Text: Thomas Macho