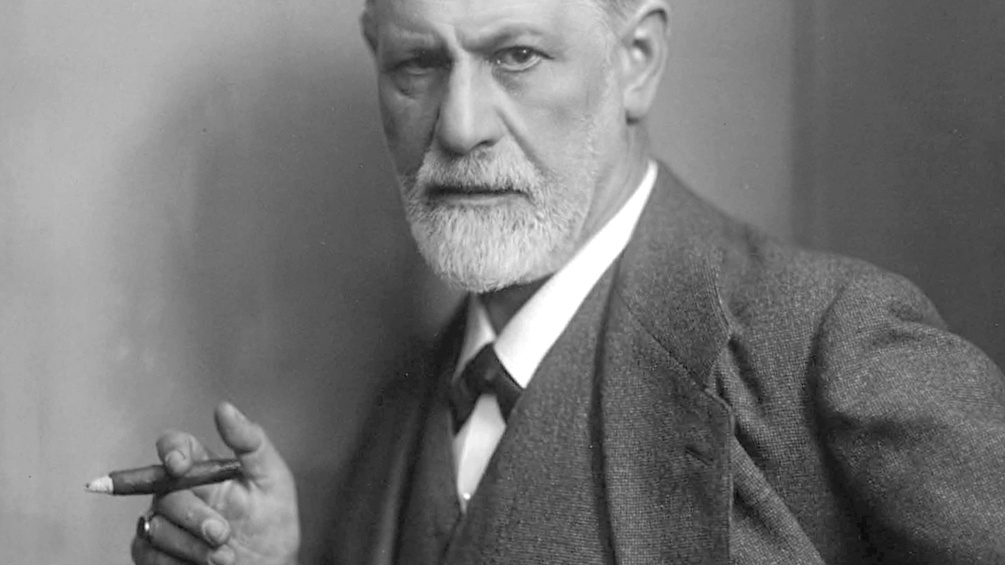

Max Halberstadt

Science Arena

Die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens

Sigmund Freud, Psychoanalyse und Sexualität. Das gehört zusammen und wird oft in einem Atemzug genannt. Was aber sind Freuds Ansichten über die Liebe? Und was genau ist das Sexuelle, was die Sexualität? Hat das überhaupt noch Bedeutung für unseren digitalen, ziemlich entsinnlichten Alltag?

11. August 2025, 02:00

Sendung hören

Science Arena | 14.07.2025

Der „Begriff des Sexuellen“, schreibt Sigmund Freud bereits 1910, „umfasst in der Psychoanalyse weit mehr“ als im herkömmlichen Sprachgebrauch; „Wir sprechen darum auch lieber von Psychosexualität, legen also Wert darauf, dass man den seelischen Faktor des Sexuallebens nicht übersehe und nicht unterschätze. Wir gebrauchen das Wort Sexualität in demselben umfassenden Sinne, wie die deutsche Sprache das Wort ‚lieben‘. Wir wissen auch längst, dass seelische Unbefriedigung mit allen ihren Folgen bestehen kann, wo es an normalem Sexualverkehr nicht mangelt.“

Liebe, Lust und Sexualität gehören also zusammen. Darin kann sich das Sexuelle als Genuss erweisen oder auch als bedrohliche Macht. Schließlich können wir uns in Leidenschaften verlieren und uns sogar darin gegenseitig zerstören. Eine besondere Rolle innerhalb dieses Geflechts von Liebe, Lust, Unlust und Sexualität spielt dabei die Frau.

"Fast immer fühlt sich der Mann in seiner sexuellen Betätigung durch den Respekt vor dem Weibe beengt"

So fand Freud bereits 1912 in einem kurzen Artikel Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens, dass die reife Liebe Zärtlichkeit und sexuell-sinnliches Empfinden miteinander vereint. Aber genau das ist ein Problem, vor allem für die Männer. Da heißt es: Die „zärtliche und die sinnliche Strömung ist bei den wenigsten Gebildeten gehörig miteinander verschmolzen; fast immer fühlt sich der Mann in seiner sexuellen Betätigung durch den Respekt vor dem Weibe beengt und entwickelt seine volle Potenz erst, wenn er ein erniedrigtes Sexualobjekt vor sich hat, was wiederum durch den Umstand mitbegründet ist, dass in seine Sexualziele perverse Komponenten eingehen, die er am geachteten Weibe zu befriedigen sich nicht getraut“. Will der Mann nun aber „im Liebesleben wirklich frei und damit auch glücklich werden“, muss er die Hemmungen überwinden, die aus der Beziehung zum inzestuösen mütterlichen Objekt herrühren. Anders ausgedrückt heißt das: Der Mann muss „sich mit der Vorstellung des Inzests mit Mutter oder Schwester befreundet haben“.

Wir Menschen bewahren uns sogenannte archaische, tierische Reste

Wer sich also vor inzestuösen Fantasien nicht mehr fürchtet – und allein das ist doch seit Freud ein revolutionärer Gedanke –, muss auch Frauen nicht einerseits zur Hure erniedrigen oder sie andererseits wie eine Heilige in den Himmel heben. Aber der Text von 1912 weist noch auf ein ganz anderes Phänomen hin. Wir Menschen bewahren uns sogenannte archaische, tierische Reste, egal, wie zivilisiert, egal, wie kultiviert wir sind. Das betrifft nicht nur primitive Funktionsweisen unserer Psyche, sondern auch die Psychosexualität selbst. Doch spielt denn die so verstandene aufregende und entgrenzende Sexualität in unserer Zeit überhaupt noch eine Rolle?

Ich diskutiere mit der Psychoanalytikerin Jeanne Wolff-Bernstein, dem Psychoanalytiker Daru Huppert und dem Kulturwissenschaftler Thomas Macho die Verelendung des Sexuellen und der Sexualität unserer Zeit. Eine Science Arena im Café Korb.

Text: Katrin Mackowski