ORF/JOSEPH SCHIMMER

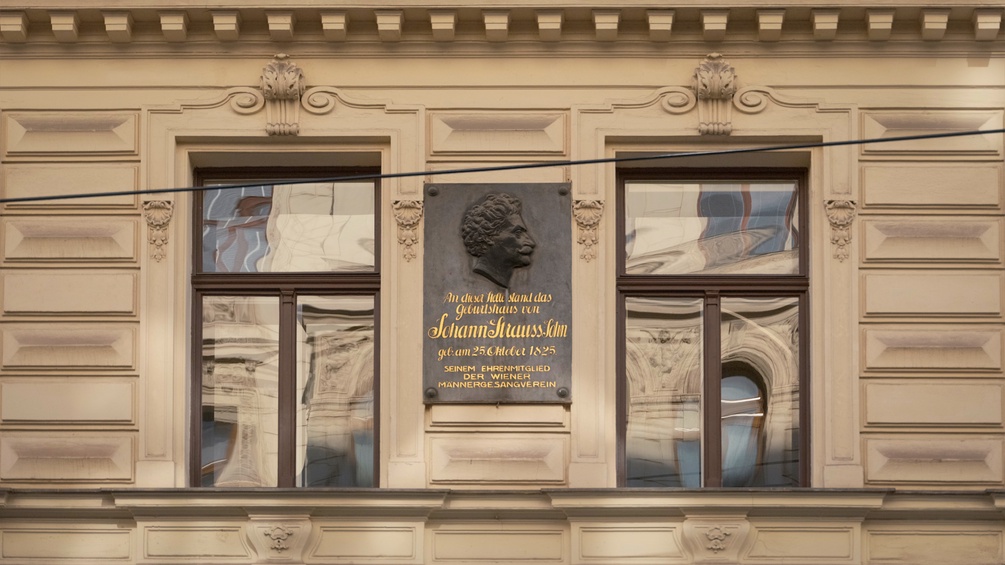

Johann Strauss (Sohn)

200 Jahre King of Pop

"Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair.": Was Falco vor 40 Jahren über Mozart gesungen hat, hätte auch auf Johann Strauss gepasst, dessen Geburtstag sich am 25. Oktober zum 200. Mal jährt. Tourneen, Tonträger und Tantiemen katapultierten den Sohn eines erfolgreichen Wiener Kapellmeisters gleichen Namens in lichte Höhen, die den Vergleich mit heutigen Superstars der Musikindustrie nicht zu scheuen brauchen.

24. Oktober 2025, 16:07

Seinen Erfolg verdankte Strauss nicht nur seinem außerordentlichen Talent - den ersten Walzer komponierte er im zarten Alter von sechs Jahren. Er war auch der rechte Mann zur rechten Zeit, dem es gelang, den Soundtrack einer Epoche zu prägen, die von gesellschaftlichen Umwälzungen gekennzeichnet war.

Und, nicht zuletzt verdankte er seinen Erfolg den Frauen, die ihn organisierten: Seine Mutter Anna, die das Familienunternehmen Strauss formte, seine erste Frau Jetty, die seine Managerin, Sekretärin und PR-Agentin wurde, bis hin zu seiner dritten Frau Adele, die nicht zuletzt am posthumen Ruhm des Walzerkönigs strickte.

Debüt unter schwierigen Bedingungen

Während der Vater sich erst langsam als Musiker in Ensembles und Orchestern bis zum Kapellmeister eines eigenen Klangkörpers emporarbeiten musste, konnte der Sohn im Alter von 19 Jahren gleich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im Oktober 1844 als Dirigent eines eigenen Orchesters vor das Publikum treten.

Die Presse titelte damals: „Gute Nacht, Lanner! Guten Abend, Johann Strauss Vater! Guten Morgen, Johann Strauss Sohn!“ Dabei hatte der Vater mit allen Mitteln versucht, die Musikerkarriere des Nachwuchses im Allgemeinen und den ersten öffentlichen Auftritt des Sohnes im Besonderen mit allen Mitteln zu hintertreiben.

Die Strauss-Familie wuchs unter Annas resoluter Herrschaft zu einem veritablen Familienunternehmen heran, dem die Söhne, Johann, Josef und Eduard nicht zuletzt auch ihr privates Glück unterzuordnen hatten.

ORF/JOSEPH SCHIMMER

Revolution und Reaktion

Das schwierige Vater-Sohn-Verhältnis in der Familie Strauss lässt sich auch entlang der Konfliktlinien der Revolution von 1848 erzählen. Während sich der Sohn mit Kompositionen wie dem "Freiheitslieder-Walzer" und dem "Revolutions-Marsch" die Sympathien der Habsburger auf mehr als ein Jahrzehnt verscherzte, gelang es dem Vater mit dem reaktionär gefärbten "Radetzky-Marsch" den Sohn noch ein letztes Mal musikalisch überflügeln.

Exportschlager "Wiener Walzer"

Nach dem frühen Tod des Vaters, er starb 1849 im Alter von nur 48 Jahren an Scharlach, vereinigte Strauss die beiden Orchester und machte schließlich - mehr noch als der Vater bei gefeierten Gastspielen in ganz Europa bis einschließlich Russland und später auch in Nordamerika "Wiener Musik" populär.

Olga Lander

Aus: "Russen in Wien", Erich Klein (Hg.)

Strauss und Russland

Elf Saisonen lang, von 1856 bis 1886, gastierte Strauss mit seiner Kapelle in den Sommermonaten in Pawlowsk, wo die russische Bahngesellschaft am Bahnhof einen Konzertsaal unterhielt. Strauss sorgte dort nicht nur mit eigenen Werken für Furore, sondern brachte auch als erster ein Werk von Tschaikowski zur Aufführung.

Diese Aufenthalte waren der Grundstein einer anhaltenden Strauss-Begeisterung auch nach der Russischen Revolution. So gab es ab 1935 es in der Sowjetunion eine Art Neujahrskonzert mit Musik der Sträusse. Stalin selbst war großer Fan des Sternberg-Films "Der große Walzer" und Soldaten der Roten Armee legten 1945 am Ehrengrab des Komponisten am Wiener Zentralfriedhof Kränze nieder.

London, Paris und Boston

In London dirigierte Strauss 1867 über 60 Promenadenkonzerte. 1875 war er der musikalische Star der Pariser Weltausstellung und schon drei Jahre zuvor, 1872, ließ Strauss in Boston die USA tanzen. An die 50.000 Menschen umfasste das Publikum beim "World’s Peace Jubilee". Für den Auftritt als Dirigent in Boston erhielt Strauss 20.000 US-Dollar, 40.000 österreichischen Gulden, nach heutiger Kaufkraft eine halbe Million Euro. In der "New York Tribune" war zu lesen:

Die gottlosen Walzer des göttlichen Strauss treiben das puritanische Neuengland in den Wahnsinn.

Die revolutionäre Kraft des Walzers

Was heute als bieder Walzerseligkeit daherkommen mag, prangerten zeitgenössische Moralisten als Untergang des Abendlands an, in höchstem Maße sittenwidrig und gesundheitsgefährdend. Dennoch wurde der Walzer im nachnapoleonischen Europa zum Tanz der Stunde und wirkte von der Peripherie, von den Vorstädten kommend, nach und nach auch ins Zentrum, in die höchsten Kreise.

Mehr zum Thema in der vierteiligen "Radiokolleg"-Serie

Alles Walzer - Kulturgeschichte eines Tanzes

Sträusse überall

Zu Beginn der 1850er Jahre bespielte die Strauss-Kapelle zahlreiche Wiener Vergnügungslokale. Die Nachfrage nach neuen Walzern ließ sich nur dadurch bewältigen, dass Johann die Melodien oft nur skizzierte und die Ausführung seinem Orchester überließ. Dennoch kämpfte Strauss mit Symtomen, die man heute Burnout nennt.

Schließlich wurde Bruder Josef gedrängt, die Technikerlaufbahn aufzugeben und in die Firma Strauss einzusteigen, spätestens ab 1862 gesellte sich der dritte Bruder, Eduard, als Dirigent dazu. In Wien herrscht eine regelrechte Straussmanie, Strauss-Hüte und Strauss-Krawatten werden zu Tausenden verkauft.

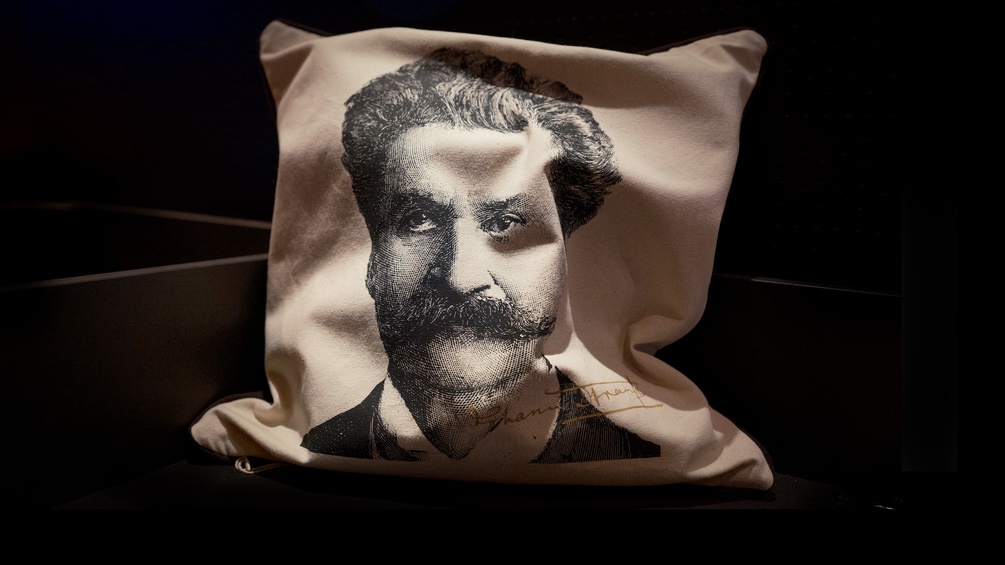

Strauss war der Popstar der heraufziehenden Unterhaltungsindustrie zu dessen Popularisierung auch mechanische Musikinstrumente und frühe Aufnahmetechniken wesentlich beitrugen.

DEBORAH SENGL

ORF Topos - Straussmania

Bereits 2022 widmete sich ORF Topos in 31 Kapiteln in der Reihe „Straussmania“ den untergangenen Orten der Populärkultur in Wien. Das gesamte Pop-Business der Gegenwart ist im Konzertbetrieb der Sträusse bereits sichtbar. Die Venues von damals waren mindestens so groß wie die der Gegenwart.

Straussmania 1 - Übersicht

Straussmania 2 - Die Hipster tanzen im Volksgarten Walzer

Straussmania 3 - Sperlsaal: Die Keimzelle der Strauss-Musik

Straussmania 4 – Schwendters „Neue Welt“

Straussmania 5 - Die Sträusse: Die ersten Superstars der Musikwelt

Straussmania 6 - „Katzenmusik“ und Revolution

Straussmania 7 - Unterhaltungskultur made in Vienna

Straussmania 8 - Ein Einkehrgasthaus wird zum Tanzlokal

Straussmania 9 - Vom Operettentempel zum Scala-Theater

Straussmania 10 - Die Damen und der Biertempel des Anton Dreher

Straussmania 11 - Musik im öffentlichen Raum

Straussmania 12 - Prunk und Pomp im Apollosaal

Straussmania 13 - Die Sträußelsäle: Walzer, Politik und Schickeria

Straussmania 14 - Wiener Walzer in der Rossau

Straussmania 15 - Vergnügungspark mit Walzermusik in Favoriten

Straussmania 16 - Rutschbahn und Strauss im Meidlinger Tivoli

Straussmania 17 - Ein Casino fürs Vergnügen in Baumgarten

Straussmania 18 - Vom Kuhstall zum tanzverrückten Colosseum

Straussmania 19 - Die „Waldschnepfe“ als Schrammel-Hochburg

Straussmania 20 - Mit den Schrammeln im Gschwandner zum Tanz

Straussmania 21 - Tanzvergnügen im Döblinger „Casino Zögernitz“

Straussmania 22 - Ein Riesenelefant in Brigittenau

Straussmania 23 - Als Wiens Bälle politisch wurden

Straussmania 24 - Die Globalisierung des Wiener Walzers

Straussmania 25 - Sophiensäle: Vom Dampfbad zum Tanzparkett

Straussmania 26 - Die Strauss-Musik auf Europatour

Straussmania 27 - „Venedig in Wien“: Gondeln, Heurige und Operette

Straussmania 28 - So funktioniert ein erfolgreiches Musikstück

Straussmania 29 - Das Dommayer und die Geburt des Walzerkönigs

Straussmania 30 - Die Brüder Strauss im Musikverein

Straussmania 31 - Die umkämpfte Tradition des Neujahrskonzerts

Strauss war kein Österreicher

Dass der Großexporteur des Wiener Walzers seit 1885 evangelischer Deutscher war, genauer, Staatsbürger des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha, gehört zu den erstaunlichen Wendungen im Leben des Johann Strauss.

Scheidungssache Johann Strauss

Nachdem seine zweite Frau Angelika ihn wegen des Direktors des Theaters an der Wien verließ und beide "von Tisch und Bett" geschieden wurden, musste Strauss, um seine Adele heiraten zu können, formell die Staatsbürgerschaft wechseln.

Umfangreiches Werk

Als Johann Strauss am 3. Juni 1899 im Alter von 73 Jahren starb, hinterließ er 479 Werke mit Opus-Zahlen, durchaus lang ist aber auch die Liste seiner unnummerierten Schöpfungen. Ab 1871 hat er - angeregt von Jacques Offenbach - insgesamt 15 Operetten komponiert, dazu eine Oper ("Ritter Pásmán", uraufgeführt in der Wiener Hofoper!) und ein unvollendetes Ballett. Und vollends unüberschaubar wird es, wollte man alle postumen Strauss-Bearbeitungen für Bühne und Film auflisten.

Service

Alle Sendungen des Ö1 Thementags Strauss 200 Live

Johann Strauss 2025 Wien

House of Strauss - Casino Zögernitz

Johann Strauss Museum - New Dimensions

Jüdisches Museum Wien - Geheime Reichssache "Johann Strauss"