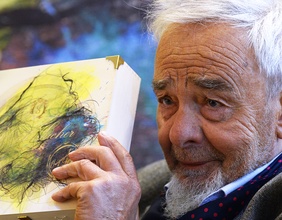

PICTUREDESK.COM/ULLSTEIN BILD

Radiokolleg

Thomas Mann und die Musik (3)

Dr. Faustus am Pazifik

28. Mai 2025, 09:45

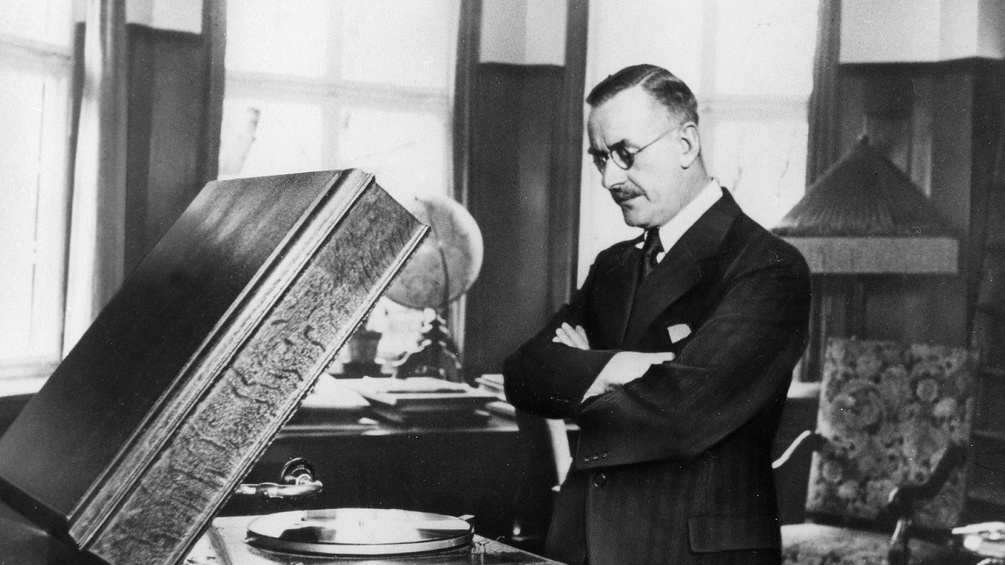

Mitten im 1. Weltkrieg hatte Thomas Mann fünf Aufführungen von Pfitzners "Palaestrina" nacheinander besucht. Überwältigt notierte er in seinem Tagebuch. "Ich konnte mich der Tränen nicht erwehren - mit seiner metaphysischen Stimmung, seiner Vereinigung von Musik, Pessimismus und Humor kommt es meinen tiefsten Bedürfnissen entgegen." Als Mann im Februar 1933 den Vortrag "Leiden und Größe Richard Wagners" hält, wird er nicht von den auf dem Sprung zur Macht befindlichen Nationalsozialisten angefeindet, in einem offenen Brief schließen sich auch Pfitzner, Richard Strauß und Hans Knappertsbusch dem "Protest" an. Thomas Manns verlässt Deutschland, 1935 trifft er in Salzburg noch einmal Bruno Walter, während seiner Emigration über die Schweiz in die USA unterhält er regen Kontakt mit Bela Bartok, Rudolf Serkin, Toscanini und Adolf Busch.

Richard Wagner beschäftigt Thomas Mann lebenslänglich, so auch in seinem Hauptwerk, der Roman-Tetralogie "Joseph und seine Brüder" (1933/1943), die mehrfach als orientalischer Gegenentwurf zum Nibelungen-Mythos bezeichnet wurde.

Als einen Gegenentwurf zur deutschen Geistesgeschichte "von Luther bis Hitler" und als sein "letzte Werk" verstand Thomas Mann seinen Roman "Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde". Darin wird indirekt auch Manns persönliche Musikgeschichte aufgerollt, die von Beethoven über Hugo Wolf und Stravinsky bis zu Arnold Schönberg reicht. Über Adrian Leverkühns letztes Werk "Dr. Fausti Weheklag" heißt es in direktem Zitat des Mann-Beraters T. W. Adorno: Es handle sich um eine Kompositionstechnik, die "keine Note zulässt, der nicht in der Gesamtkonstruktion seine motivische Funktion erfüllt (

) es gibt keine freie Note mehr." Die Idee einer befreiten Menschheit, wie sie einem Beethoven vorgeschwebt haben mochte, wird angesichts der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust auch musikalisch zurückgewiesen.

Es wäre nicht Wien, stünde nicht am Ende ein Strauß-Walzer. Als Mann Ende April 1945 in einer Wochenschau Bilder von der Befreiung Wiens durch die Rote Armee sieht, verleiht er im Tagebuch seiner Verwunderung Ausdruck, dass russische Soldaten gerade am Grab von Johann Strauß einen Kranz niederlegen. "Warum gerade Strauß??"

Service

Sendereihe

Gestaltung

- Erich Klein

Übersicht

Playlist

Komponist/Komponistin: Lukas Lauermann

Album: I N

Titel: trusion / clusion/instr.

Solist/Solistin: Lukas Lauermann /Violoncello, div. Instrumente, Elektronik

Länge: 02:48 min

Label: col legno BE1CD16009

Komponist/Komponistin: Lukas Lauermann

Album: I N

Titel: press / consequence/instr.

Solist/Solistin: Lukas Lauermann /Violoncello, div. Instrumente, Elektronik

Länge: 04:20 min

Label: col legno BE1CD16009

Urheber/Urheberin: Hans Pfitzner

Titel: Vorspiel zu der Musikalischen Legende "Palestrina"/ 2.Akt

Ausführender/Ausführende: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Label: Orfeo

Urheber/Urheberin: Richard Wagner

Titel: Tagesgrauen und Siegfrieds Rheinfahrt aus der Oper "Götterdämmerung"/ Bearbeitung für Klavier

Ausführender/Ausführende: Glenn Gould/Klavier

Label: Sony

Urheber/Urheberin: Gustav Mahler

Titel: Symphonie Nr.7 in e-moll / 1.bis 2.Satz

Ausführender/Ausführende: New York Philharmonic

Label: DG

Urheber/Urheberin: Franz Liszt

Titel: Feierlicher Marsch zum heiligen Gral, S.450 - Paraphrase für Klavier aus Wagners Oper "Parsifal" / 3.Akt

Ausführender/Ausführende: Igor Levit/Klavier

Label: Sony Music

Urheber/Urheberin: Ludwig van Beethoven

Titel: Quartett für Streicher Nr.15 in a-moll op.132

Borodin Streichquartett

Ausführender/Ausführende: Michail Kopelman/Violine

Ausführender/Ausführende: Andrei Abramenkow/Violine

Ausführender/Ausführende: Dmitri Shebalin/Viola

Ausführender/Ausführende: Valentin Berlinsky/Violoncello

Label: Virgin

Urheber/Urheberin: Ludwig van Beethoven

Titel: Symphonie Nr.9 in d-moll op.125 mit dem Schlusschor über Schillers "Ode an die Freude", bearbeitet von Gustav Mahler (1895)

Tonkünstler Orchester Niederösterreich

Solist/Solistin: Gabriele Fontana/Sopran

Solist/Solistin: Barbara Hölzl/Alt

Solist/Solistin: Arnold Bezuyen/Tenor

Solist/Solistin: Reinhard Mayr/Baß

Label: Preiser

Urheber/Urheberin: Ludwig van Beethoven

Titel: Symphonie Nr. 9 d-Moll mit Schlusschor über Schillers Ode "An die Freude" für Soli, Chor und Orchester, op. 125. Bearbeitet für 2 Klaviere, S 657 (R 376)

Ausführender/Ausführende: Leslie Howard/Klavier

Mattia Ometto/Klavier

Label: Brilliant Classics