Ein Kind der Aufklärung

Mit spitzer Feder

Die Musikkritik ist ein Kind der Aufklärung, die das öffentliche Räsonieren über Kunst für wünschenswert hielt, ganz im Gegensatz zur vorhergehenden Epoche des Absolutismus. Der Beruf des Musikkritikers war und ist ein kontroversielles Thema.

8. April 2017, 21:58

Erich Vanecek über den Begriff "Kritik"

Seit es Musik gibt, gibt es wohl Leute, die darüber richten und urteilen. Die historisch belegte Musikkritik ist allerdings gerade einmal dreihundert Jahre alt. Sie ist ein Kind der Aufklärung, die das öffentliche Räsonieren über Kunst für wünschenswert hielt, ganz im Gegensatz zur vorhergehenden Epoche des Absolutismus. Und ein ideales Medium fanden die Musikkritiker in der gerade entstehenden bürgerlichen Presse.

Die frühe Musikkritik widmete sich zunächst vor allem geschmacklichen, stilistischen und kompositorischen Fragen oder der Beschreibung lokaler Musizierweisen. Bekanntestes Beispiel ist der Engländer Charles Burney, der im 18. Jahrhundert musikalische Forschungsreisen durch Europa unternahm. Vom Musikleben in Wien war er übrigens nicht besonders beeindruckt.

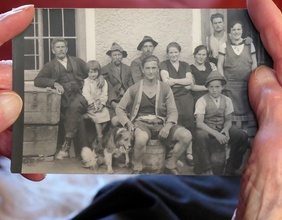

Musikkritiker Heinrich Heine

Der Dichter Heinrich Heine, der von 1836 bis 1847 in Paris als Musikkritiker tätig war, begründete den musikalischen Feuilletonismus, der sich an das damalige Bildungsbürgertum richtete. Neben hauptberuflichen Kritikern veröffentlichten im 19. Jahrhundert nun auch bedeutende Komponisten wie Robert Schumann, Richard Wagner, Hector Berlioz oder Claude Debussy ihre Ansichten zu musikalischen Fragestellungen oder zu Werken von Kollegen.

"Nun haben die Extravaganzen dieses Genius das non plus ultra erreicht; Beethoven ist nun ganz reif für's Irrenhaus", urteilte Carl Maria von Weber über Beethovens Siebente Symphonie. Wenn Musiker ihre Kollegen kritisierten, waren sie oft nicht zimperlich. Andererseits propagierte Robert Schumann in seinen Schriften jüngere Kollegen wie Johannes Brahms.

Hanslick und Wien

Eduard Hanslick begründete die Musikwissenschaft als selbstständige universitäre Disziplin. Hanslick, der ein Anhänger der Musik von Brahms war und ein entschiedener Gegner der Werke von Wagner, Bruckner, Verdi und Tschaikowsky, beherrschte damals die Wiener Musikkritik. Er beeinflusste den Geschmack und das Musikverständnis von Generationen.

Die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Fraktionen waren leidenschaftlich und sehr pointiert. Die Tradition der sprichwörtlichen spitzen Feder des Musikkritikers bringt bis heute gerade in Wien immer wieder prominente Protagonisten hervor.

"Musikbetrachtung" statt "Musikkritik"

Einen besonders schweren Stand hatte die deutsche Musikkritik in der Zeit des Nationalsozialismus. Es wurde angeordnet, dass der Begriff "Musikkritik" durch den Begriff "Musikbetrachtung" zu ersetzen sei. Kritik sei etwas Negatives, Zersetzendes und wäre nun mit dem "tausendjährigen Reich" an ihr Ende gelangt.

Das Naziregime beschädigte das Kunst- und Kulturleben nachhaltig. Nach dem zweiten Weltkrieg wandelte sich der Musikbetrieb von der Pflege zeitgenössischer Produktionen hin zu einer konservierenden Reproduktion bereits etablierter Werke. Dieser Schwerpunkt auf die Tageskritik, die sich vor allem mit der interpretatorischen Leistung in Konzert und Oper beschäftigt, schwächte letztendlich die Position der Musikkritik in der sogenannten E-Musik.

Die Jazzkritik

Der Jazz ist in Amerika entstanden, die Jazzkritik ist aber ohne Europa nicht denkbar: Die erste profunde Würdigung des Jazz schrieb 1919 der Schweizer Dirigent Ernest Ansermet, die erste Jazz-Zeitschrift veröffentlichte der Franzose Hugues Panassie. Jazz wurde in Europa viel früher als ernstzunehmende Kunstform akzeptiert. Während in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Anzahl der Publikationen und Stellungnahmen zu klassischer Musik und auch zum Jazz immer mehr abnahm, etablierte sich die Pop- und Rockmusik als globale Musikform. Eine Musikform, die nach wie vor in unzähligen Artikeln und Zeitschriften unter die Lupe genommen wird.

Die Pop- und Rockkritik ist noch viel weniger als in der Klassik und im Jazz eine nüchterne Bestandsaufnahme. Es geht sehr oft weniger um eine exakte Wiedergabe von Sachverhalten, sondern um eine Mythen- und Legendenbildung, die ja geradezu ein Definitionsmerkmal des Pop ist.

Lesen Sie Rezensionen aus den Bereichen Bühne, Ausstellung und Film in der Ö1 Presseschau.

Hör-Tipp

Radiokolleg, Montag, 16. Oktober 2006 bis Donnerstag, 19. Oktober 2006, 9:45 Uhr

Links

Wikipedia - Musikkritiker

Wikipedia - Eduard Hanslick