Callas als Kindermörderin

"Medea"-Varianten aus vier Jahrhunderten

Medea auf der Bühne bedeutet mehr als nur die Cherubini-Oper: Seit vier Jahrhunderten inspiriert die Figur der zauberkundigen Königstochter aus Kolchis Komponisten zu Opern, aber auch Kantaten, Melodramen und Oratorien. Ein Überblick.

8. April 2017, 21:58

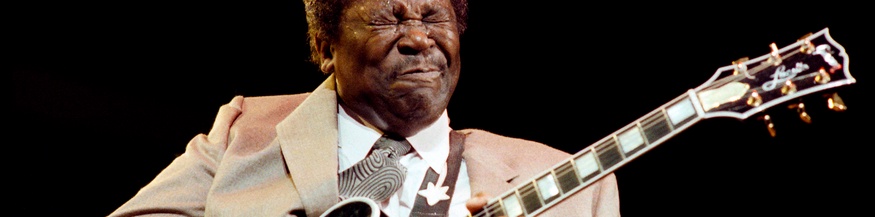

Die Untreue bis zum unmenschlichen Letzten rächende Medea hat ihre Schrecken nie beeindruckender verbreitet als in der Interpretation der Oper von Luigi Cherubini durch Maria Callas. Etliche Live-Mitschnitte existieren - so unter Leonard Bernstein, Vittorio Gui und Thomas Schippers -, dazu eine Studioeinspielung. Von Leonie Rysanek bis Anna Caterina Antonacci haben sich dramatische Sopranistinnen auf die Spuren der Callas begeben, meist in der italienischen Version des Werkes.

Aber es hat auch Versuche gegeben, die 1797 in Paris uraufgeführte Urfassung zu rehabilitieren: Ursprünglich war die "Medea" des gebürtigen Florentiners Cherubini eine "Medée", eine französische Oper mit gesprochenen Dialogen. Die überaus dramatischen Rezitative komponierte erst Jahrzehnte später ein deutscher Komponist hinzu, Franz Lachner. So romantisiert und ins Italienische übersetzt hat sich das Werk im 20. Jahrhundert im Bewusstsein der Opernliebhaber festgesetzt.

Charpentiers "Medée"

Schon lange vor Cherubini war der von Euripides und Pierre Corneille dramatisierte Medea-Stoff ein Sujet der französischen Opernbühne: bei Marc Antonine Charpentier. Seine "Medée" ist ein Stück mit hundert Farben, fünf Akten und vielen Divertissements, die in die dramatischen Geschehnisse um Medea und Jason, Kreon und Kreusa eingewoben sind. "Sie ist ohne Widerspruch die gekonnteste und ausgesuchteste unter allen gedruckten Opern, wenigstens seit dem Tode von Monsieur de Lully, obwohl sie durch die Intrigen der Neider und Ignoranten beim Publikum nicht so gut angekommen ist, wie sie es verdient hatte", schrieb 1724 der Musikgelehrte Sébastien de Brossard - sicher unter Protest der Lully-Anhänger.

Tatsächlich ist die Charpentier-Komposition unter den ältesten Medea-Opern etwas ganz Spezielles, mit ihren vielen Sprüngen in Tempo, Stimmung, Klangfarbe, aber auch in der Art, wie das Tänzerische mit der fesselnden Handlung verknüpft ist. William Christie hat sich mehrfach mit der "Medée" von Marc Antoine Charpentiert beschäftigt: Wenn er das musiziert, geht der barocke französische Opernhimmel auf.

Eine venezianische Medea

Dass Medea auch eine Zauberin ist, eine "Hexe" - anders wäre es nicht gelungen, Jason zum Goldenen Vlies zu verhelfen -, wird in Francesco Cavallis "Giasone" gezeigt. Cavalli steht für die große italienische Oper in Venedig, von den 1640er bis zu den 1660er Jahren. Dass er, zumal mit etwas instrumentaler Nachhilfe, fast rauschhaft schön klingen kann, ist bekannt, seit Raymond Leppard in Glyndebourne und auf Platten eine Cavalli-Renaissance ausgelöst hat.

Vor rund zwanzig Jahren hat sich René Jacobs des "Giasone" angenommen, noch mit seinem ersten Ensemble, dem "Concerto Vocale", und als Mezzosopran-Medea durfte sich Gloria Banditelli eindringlich die "Dämonen des Schreckens", die "Geister der Finsternis" zu Hilfe rufen.

Ein Venezianer in Wien

Antonio Caldara war zwei Generationen jünger als Cavalli, Venezianer, Legrenzi-Schüler, kam aber im besten Mannesalter nach Wien, um hier sesshaft und neben Johann Joseph Fux für zwei Jahrzehnte ein wesentlicher Komponist am Kaiserhof zu werden.

Von ihm haben wir eine Kantate mit dem Titel "Medea in Corinto", eine Solo-Kantate, in dem aber alle Register der damals zeitgemäßen musikalischen Opernrhetorik gezogen werden, speziell wenn die Priesterin und Zauberin am Ende Drohungen und Verwünschungen nur so herausspuckt. Caldara hat das wohl für seine Frau, eine bekannte Altistin geschrieben, was den bekannten Countertenor Gérard Lesne nicht gehindert hat, sich in diese Medea zu verwandeln.

Die Anfänge des Belcanto

So wie Caldara verschlug es auch Antonio Vivaldi nach Wien: Beide wohnten im Viertel rund ums Kärntnertor, beide sind hier gestorben. In Vivaldis immer noch unübersehbar großem Werkkatalog finden sich Fragmente einer "Medea e Giasone"-Oper. Und Georg Friedrich Händel, der in Rom in den 1710er Jahren als Art "Hauskomponist" beim Fürsten Ruspoli der Nachfolger Antonio Caldaras war, machte die Medea zu einer Figur in seiner Oper "Teseo".

Gaetano Marinellis "La vendetta di Medea" aus dem Rossini-Geburtsjahr 1792 wartet noch auf ihre Wiederentdeckung, im Gegensatz zur "Medea in Corinto", die Giovanni Simone Mayr, der als Johann Simon Mayr in Bayern geborene Donizetti-Lehrer, 1813 auf die Bühne des neapolitanischen Teatro San Carlo brachte - im gleichen Jahr, in dem mit "Tancredi" der Stern des Opera-seria-Komponisten Rossini aufging.

"Medea in Corinto", die nach der Uraufführung in ganz Italien gespielt wurde, bedeutet den Einstieg ins Belcanto-Zeitalter, mit seinen noblen Formmustern, die Musiker bis hin zu Donizetti und Mercadante mit jedem nur denkbaren musikalischen Material füllen konnten. (Saverio Mercadante tat das übrigens 1851 auch mit einer heute vergessenen "Medea"-Oper.) Das Theater St. Gallen brachte Giovanni Simone Mayrs "Medea in Corinto" Ende 2009 heraus; im Juni schließt sich die Bayerische Staatsoper mit einer Hans-Neuenfels-Neuinszenierung an.

"Medea"-Experimente im 18. und 20. Jahrhundert

Die Figur der gekränkten, rasenden, rächenden Kindermörderin Medea war auch Auslöserin für ein besonders Experiment: die Geschichte wie im Schauspiel mit gesprochenen Worten ablaufen zu lassen, aber mit permanenter Orchesterbegleitung - ein "Melodram". Georg Anton (Jiri Antonin) Benda war als älterer Mozart-Zeitgenosse der Pionier dieser eigenartigen Mischform, bei der im Orchester sämtliche Ausdruck-vermittelnden Spieltechniken der Mannheimer Schule zum Einsatz kommen.

Als Gothaer Hofkapellmeister hat Benda sein "Medea"-Melodram geschrieben. Das Stück machte die Runde, bis Italien und Frankreich, Wolfgang Amadeus Mozart war begeistert: Experimentelles aus dem Jahr 1775. Im 20. Jahrhundert ließen sich unter anderem Darius Milhaud (1939) und Mikis Theodorakis (1991) von der Figur der Medea inspirieren.

Pascal Dusapin bediente sich 1990 Heiner Müllers "Medeamaterial", Georg Katzer nützte 2002 Christa Wolfs "Medea: Stimmen" (Medea nicht als Mörderin, dafür als "Sündenbock") als Basis für "oratorische Szenen". Und auch Rolf Liebermann, Opernintendant und Komponist, hat sich, spät in seinem Leben, die Figur der Medea noch für eine Oper aus einer von der Norm recht drastisch abweichenden Perspektive ausgesucht. Zwar wird Jason Medea weiterhin untreu, aber es zieht ihn in die Arme eines jungen Mannes. Der ist dann, weniger überraschend, Countertenor, und wurde bei der Uraufführung 1995, an Liebermanns langjähriger Intendanten-Arbeitsstätte, der Hamburgischen Staatsoper, von Jochen Kowalski gesungen.

Service

Hör-Tipps

Stimmen hören, Donnerstag, 25. Februar 2010, 19:30 Uhr

Aribert Reimann: "Medea", Sonntag, 28. Februar 2010, 19:30 Uhr

Veranstaltungs-Tipps

Aribert Reimann, "Medea", Sonntag, 28. Februar, Mittwoch, 3. März, Samstag, 6. März, Dienstag, 9. März, Freitag, 12. März 2010, 19:30 Uhr, Wiener Staatsoper

Aribert Reimann, "Die Gespenstersonate, Donnerstag, 25. Februar, Samstag, 27. Februar 2010, 19:30 Uhr", Wiener Kammeroper

Wiener Staatsoper

Wiener Kammeroper

Schott Music - Aribert Reimann

![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/2.0/DEED.DE|CC BY-SA 2.0] Ars Electronica Festival: Impressionen - Postcity](/i/related_content/be/0a/be0abe435ba816d5ee6c654aa7fcd6f770f4134e.jpg)