Fragen sind wichtiger als Antworten

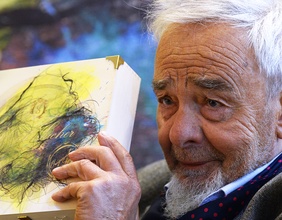

Martin Waldes "Vaterfigur" Pier Paolo Pasolini

"Als ich den Film 'Comizi d'amore' sah, habe ich in Pasolini eine geistige Vaterfigur gefunden, denn durch ihn habe ich erkannt, dass Fragestellungen das Wesentliche sind und nicht etwa abgeschlossene Antworten." Der Künstler Martin Walde nennt Pier Paolo Pasolinis Film "Comizi d'amore - Gastmahl der Liebe" als die entscheidende Begegnung seiner schöpferischen Laufbahn.

8. April 2017, 21:58

Hartnäckige Fragen

Als Jugendlicher in den 1960er und frühen 1970er Jahren erlebte der gebürtige Tiroler gerade die Zeit der ersten Fernseh-Apparate - eine Zeit, so erinnert sich Walde, in der im TV-Programm auch manchmal italienische und französische Avantgardefilme zu finden waren. "Comizi d'amore" ist ein Dokumentarfilm Pasolinis.

1965 zog der Regisseur mit einem Kamerateam durch Italien und suchte den Bewusstseinszustand seiner Landsleute in Hinblick auf Liebe und Sexualität zu erforschen, indem er die Interviewten mit hartnäckigen Fragen durchlöcherte. Walde: "In diesem 'Comizi d'amore' stellt Pasolini die Fragen so, dass er ganz schnell hintereinander oft zwei-, dreimal dieselbe Frage in verschiedenen Formen stellt. Er fragt zum Beispiel eine junge Frau, ob sie für die Ehe ist, und sie hat noch nicht einmal geantwortet, da sagt er: Würden Sie sich scheiden lassen? Es gibt also gleich zwei Fragen und dann noch eine dritte hintennach, wenn sie noch zögert. Denn das Problem in der Situation war, dass die Leute oft überhaupt nicht antworten wollten oder konnten, das heißt, Pasolini musste verschiedene Fragen in verschiedenen Formen stellen, damit er eine Antwort bekommt, und dieses Kommunizieren mit Händen und Füßen, um zu einer Aussage zu kommen, das ist Pasolini. Er hat das auch in allen Formen getan, er hat das in Form von Journalismus, in Form von Romanen und Filmen getan."

Das ewig Fragmentarische

Martin Walde begann Pasolinis Arbeitsweise zu untersuchen, besonders dessen Technik, Fragen aufzuwerfen, die erhaltenen Antworten aber nie als Abschluss zu betrachten, sondern vielmehr sofort die nächste Frage daraus zu entwickeln. Dieses ewig Fragmentarische, das grundsätzlich nicht Vollendbare, weil sich stetig in einem Prozess Befindliche sei es, was ihn wie sein Vorbild Pasolini in der Kunst und auch im Leben interessiere, sagt Martin Walde: "Wichtig ist das Unfertige, Unvollständige, das Fragmentarische auszustellen, weil man sonst nichts erfährt! Wenn man immer nur das Perfekte will, bleibt man stehen, das ist das Problem der Kunst im Allgemeinen. Sie will bestehen bleiben, und zwar in dem Moment, wo sie ausgestellt wird, doch das kann nicht sein."

In Martin Waldes jüngster Ausstellung "the liquid and the magic" in der Wiener Galerie Krinzinger hängt in einem laborähnlichen Raum, in dem seltsame flüssige Substanzen in Gläsern aufbewahrt sind, auch ein Bild: eine Hommage an Pier Paolo Pasolini. Im Vordergrund sind die Überreste einer Pinocchio-Figur zu erkennen - ein Verweis auf die Kindheit des Künstlers –, gleich dahinter aber ist Meister Pasolini bereits präsent.

Der Duft der verblühenden Alpenrose

In seinen Arbeiten geht Martin Walde übrigens nach sogenannten "story boards" vor, nach Drehbüchern in gezeichneter Form, wie sie, so der Künstler, auch Pasolini benutzt haben könnte. Die Geschichten, die darauf erzählt werden, sind teils banale Alltagsbeobachtungen, teils bewegende Momente voll Poesie und Magie.

In "the liquid and the magic" geht es darüber hinaus auch um Erinnerungen und um sinnliche Erfahrungen, etwa um Gerüche: Martin Walde kennt einen Duft aus seiner Kindheit und schließt diesen kurzerhand in verschiedene Glasbehälter ein. Den "Duft der verblühenden Alpenrose":

"Meine Familie hat schon seit mehreren Generationen mit Düften zu tun, mein Großvater hat Düfte herstellen lassen, um zu parfümieren, und sein Lieblingsduft war der Duft der verblühenden Alpenrose, er hatte so eine kleine Schachtel, und das war für ihn der bedeutendste Duft überhaupt, an dem roch er immer wieder, er konnte diesen Duft aber nicht herstellen lassen oder wollte es nicht, vielleicht aus Angst vor Enttäuschung, dass dieser herrliche Duft nicht so ist, wie er ihn sich vorgestellt hat. Irgendwann bin ich dann zu einem Parfumeur gegangen, und der hat mir diesen Duft der verblühenden Alpenrose erzeugt. Ich habe ihm ein paar vertrocknete Knospen geschickt, und durch eine Spektralanalyse konnte er den Duft verifizieren und dann auch herstellen, und seit zehn Jahren verwende ich diesen Duft in ganz verschiedenen Installationen. Das Alpenrosenparfum, also das reine Öl, habe ich dann in Chemiegefäße aus Glas abgefüllt und verschlossen. Man kann es nicht mehr riechen."

Beim Versuch, den Duft der verblühenden Alpenrose einzufangen, muss der Künstler notgedrungen scheitern. Was bleibt, ist einmal mehr ein Fragment.