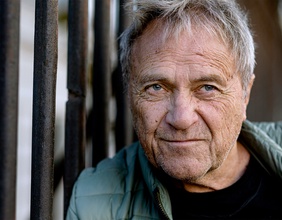

Angesehener Sympathieträger

Gauck - Staatsoberhaupt im zweiten Anlauf

Joachim Gauck scheint dem Anforderungsprofil an den neuen Bundespräsidenten Deutschlands weitgehend zu entsprechen. Er gilt als integer und redlich, ist bei den Bürgern beliebt, steht über den Parteien, hat aber stets den Respekt einer breiten politischen Mehrheit genossen.

8. April 2017, 21:58

Mittagsjournal, 20.2.2012

Knappe Niederlage beim ersten Mal

Schon vor eineinhalb Jahren hatte seine Nominierung von SPD und Grünen bei den Bürgern und im Internet Begeisterungsstürme ausgelöst. Dem Freiheitsprediger Gauck flogen die Herzen der Deutschen zu und auch im Regierungslager wurden Sympathien für ihn laut. Erst im dritten Wahlgang konnten Union und FDP ihren Kandidaten, den vormaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff, durchsetzen.

Pfarrer statt Journalist

Der im Kriegsjahr 1940 als Kapitänssohn in Rostock geborene Gauck wollte in der DDR eigentlich Journalist werden, erhielt aber keinen Studienplatz für Germanistik. Kein Wunder, hatte er sich doch der Pionierorganisation ebenso verweigert wie der Jugendorganisation "Freie Deutsche Jugend". So studierte er nach dem Schulabschluss evangelische Theologie und wurde Pfarrer.

Beauftragter für Stasi-Aufarbeitung

Im Wendejahr 1989 engagierte sich Gauck im Neuen Forum. Dort kümmerte er sich um die Aufdeckung des Überwachungsapparates der DDR. Dieses Aufgabenfeld sollte Gauck in den folgenden elf Jahren nicht mehr loslassen. Das Amt des "Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR" übte er überaus streitbar aus. Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) etwa, dessen Kontakte zur Stasi jahrelang die deutsche Politik beschäftigten, fühlte sich von Gauck ungerecht behandelt. Konflikten geht der streitbare Intellektuelle demnach nicht aus dem Weg und der Kampf für die Freiheit ist sein Lebensmotto.

Für "bessere Verständigung"

Über das höchste Staatsamt hat der redegewandte Gauck zudem präzise Vorstellungen: "Als Repräsentant des ganzen Volkes kann der Bundespräsident zwischen den Regierten und den Regierenden vermitteln und zu einer besseren Verständigung zwischen ihnen beitragen."

Bei seinem Abschied als Chef der Stasiunterlagenbehörde im Jahr 2000 hatte Gauck gesagt, Bundespräsident wolle er nicht werden. Ein Mecklenburger wisse um seine eigenen Grenzen. 2010 versuchte Gauck es noch erfolglos. Bei der unverhofft schnellen zweiten Chance dürfte es nun klappen.

Höchstes Amt, eingeschränkte Macht

Der Bundespräsident hat das höchste Amt im deutschen Staat, doch seine Macht ist eingeschränkt: Da das Grundgesetz nur wenig über die Rolle des Präsidenten sagt, hängt dessen Einfluss stark von der Persönlichkeit des Amtsinhabers ab. Traditionell gilt das Staatsoberhaupt in Deutschland vor allem als moralische Autorität: Das Wort des Bundespräsidenten hatte in der Vergangenheit stets Gewicht. In Reden und mit anderen öffentlichen Äußerungen versuchten die Präsidenten, Einfluss auf Politik und Gesellschaft zu nehmen.

Historische Gründe

Die geringe politische Macht des Staatsoberhaupts ist eine Lehre aus der Weimarer Republik, in der der Reichspräsident weitgehende Kompetenzen besaß. Der letzte Reichspräsident Paul von Hindenburg hatte vor der Machtergreifung Adolf Hitlers ein "Präsidialregime" eingeführt. Er ernannte schließlich 1933 Hitler zum Reichskanzler. Aus dieser Erfahrung heraus begrenzten die Mütter und Väter des Grundgesetzes bewusst die Rechte des Bundespräsidenten.

Formelle Rechte

Dem Staatsoberhaupt fällt heute vor allem die Aufgabe zu, Deutschland im In- und Ausland zu repräsentieren. Der Bundespräsident macht formell aber auch den Vorschlag für die Wahl des Bundeskanzlers, ernennt und entlässt den Kanzler und die Bundesminister sowie Bundesbeamte und Bundesrichter. Zudem übt er das Begnadigungsrecht aus und zeichnet Gesetze gegen, damit sie in Kraft treten können.

Dass all diese Aufgaben durchaus politischen Sprengstoff bergen können, erlebte zuletzt der vor fast zwei Jahren zurückgetretene Bundespräsident Horst Köhler. Ihm oblag es, nach der von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) herbeigeführten Niederlage bei der Vertrauensfrage im Bundestag 2005 seine Zustimmung zur Auflösung des Parlaments zu geben und Neuwahlen anzusetzen. Auch die Kehrseite der Macht des Wortes bekam Köhler zu spüren: Für ein Interview zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr erntete er harsche Kritik - und begründete damit schließlich seinen Rückzug vom Amt des Bundespräsidenten. (APA, Red.)

Innenpolitisches Scharmützel

Nach dem abgeschlossenen Tauziehen um den Bundespräsidentschaftskandidaten versuchen nun die beiden Regierungsparteien CDU und FDP die Wogen zu glätten. Merkel hat dem Druck der FDP zwar nachgegeben, aber das wird ihr nach Meinung mancher Kommentatoren nicht schaden.

Mittagsjournal, 20.2.2012

Maria Seifert in Berlin analysiert im Gespräch mit Christl Reiss