Bildhauerhaus St. Margarethen

Beim Steinbruch von St. Margarethen, wo in den 1960er und 70er Jahren die legendären Bildhauersymposien veranstaltet wurden, hat der Architekt Johann Georg Gsteu dieses so einfache wie eindrucksvolle Haus aus Stein und Beton gebaut. Den Bildhauern und Bildhauerinnen diente es früher als Unterkunft, heute wird es nur noch selten genützt.

27. April 2017, 15:40

Kulturjournal, 04.02.2013

Tisch, Bett und Stein - das bekamen Künstlerinnen und Künstler geboten, die an den Bildhauersymposien in St. Margarethen teilnahmen. Bei der Arbeit an einer Steinskulptur im Römersteinbruch von St. Margarethen Ende der 1950er Jahre hatte der Künstler Karl Prantl die Idee, andere Kolleginnen und Kollegen hierher zu holen, miteinander zu arbeiten, sich auszutauschen und sich von akademischen Zwängen und normiertem Denken loszusagen.

"Meine ersten Schritte sind im Steinbruch von St. Margarethen", sagt die Malerin Katharina Prantl, Tochter des 2010 verstorbenen Bildhauers Karl Prantl, über ihre Kindheit im Steinbruch. 1959 wurde das erste internationale Bildhauersymposion in St. Margarethen veranstaltet, mit dem Anliegen, mittels der Kunst zur Völkerverständigung beizutragen. Dieses Anliegen, Kontakte mit Künstlern jenseits des Eisernen Vorhangs zu knüpfen, betonte Karl Prantl auch in einem Interview.

Internationales Künstlertreffen

Beim Bildhauersymposions Margarethen trafen sich jedes Jahr Künstlerinnen und Künstler aus Ländern wie Japan, Italien, Schweiz, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Israel, um für zwei bis drei Monate im Sommer miteinander zu arbeiten und zu wohnen.

"Das war eine ruhige, verschlafene Industrieruine. Dann mit der Zeit ist der Stein immer wertvoller geworden, und dann ist man auf den Hügel gegangen, auf dem Westhang aufgestellt, und die sind dann auch dort entstanden", erinnerte sich Katharina Prantl. "Man hat wirklich nur mit Hammer und Meißel gearbeitet."

Die Skulpturen, die in den 1960er und 1970er Jahren in St. Margarethen entstanden sind, blieben vor Ort. Aufgestellt in einem heutigen Naturschutzgebiet, von dem man zum Neusiedler See hinunterblicken kann, bilden die bearbeiteten Steine - am Rande des Steinbruchs, in dem heute eine Opernbühne ist - einen weitläufigen Skulpturenpark, der jedem zugänglich und doch vielen nicht bekannt ist.

Vorbild für andere Bildhauersymposien

Nach dem erfolgreichen Modell im Burgenland wurden in anderen Ländern weltweit ähnliche Bildhauersymposien gegründet. In St. Margarethen unterdessen brauchte man ein Dach über dem Kopf. Auf den Bauresten einer ehemaligen Kantine für Steinbrucharbeiter wurde seit Anfang der 1960er Jahre eine Unterkunft für die Gäste des Symposions gebaut. Obwohl das Bauwerk nicht groß ist und die Errichtung nicht aufwändig war, dauerte es über fünf Jahre, bis das Haus endlich stand und gebrauchsfertig war, denn man konnte immer nur dann fortsetzen, wenn es wieder ein wenig Geld gab.

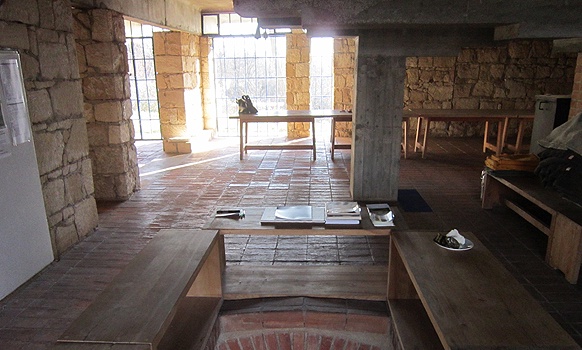

Das Mauerwerk des archaischen Gebäudes besteht aus dem vorhandenen Sandsteinmauerwerk und aus neuen Steinblöcken aus dem benachbarten Bruch. Das weit über die Mauern hinausragende Dach setzt sich aus Betonträgern zusammen, die eigentlich Fertigteile aus dem Brückenbau sind. Innen gibt es einen großzügigen, lichtdurchfluteten Gemeinschaftsraum, sowie Badezimmer und acht Schlafzellen.

Asketisch wirkt hier alles, und gut durchdacht - um 90 Grad aus der Wand gedrehte, lackierte Ziegelsteine etwa dienen der Ablage, Möbel können weggeklappt werden, und Licht kommt durch Luken in der Decke. Für den Winter sei das Haus aber eindeutig nicht geeignet, meint Katharina Prantl,man lebe mehr im Freien, weil die Gegebnd sehr heiß sei.

Neues aus der Ruine

Es kann jedoch auch im Sommer kalt sein, sagt Architekt Johann Georg Gsteu. Mit Karl Prantl hatte er sich schon während des Studiums an der Akademie der bildenden Künste angefreundet. Bei seinem Entwurf für das Bildhauer-Haus in St. Margarethen redeten neben Prantl auch noch andere Beteiligte mit - und nicht jeden Vorschlag konnte Gsteu bei den Abstimmungen durchbringen:

"Das war eine Ruine dort, da sind auch Wildwestfilme entstanden", erinnert sich Gsteu. "Dann habe ich die Grundmauern alle verwertet, den Keller auch, da hat es eine Verbindung herauf gegebenEr habe zwar immer noch den Schlüssel vom Haus, sei aber nie dort, sagt Johann Georg Gsteu. Über die gegenwärtige Nutzung des Gebäudes ist er mit Katharina Prantl nicht einer Meinung, er she am liebsten immer noch Bildhauer dort.

"Mein Hauptansinnen ist jetzt nicht das Haus, sondern dass wir die Kunst pflegen", meint hingegen Katharina Prantl. "Jetzt ist viel gelungen mit dem Naturschutz. Man konnte viele Skulpturen gar nicht mehr sehen. Da haben wir ausgeschnitten und Blickachsen gemacht. Ein Dreiviertel des Westhangs sind wir fertig. Da fehlt noch ein bissel was."

Finanzielle Mittel fehlen

Neben ihrer eigenen Malerei kümmert sich Katharina Prantl um das künstlerische Erbe ihres Vaters. Um das Haus in St. Margarethen, sowie den Skulpturenpark neu zu beleben, bräuchte es finanzielle Mittel und Personal - zu sehr ist sie damit beschäftigt, die wuchernde Natur von den Kunstwerken fernzuhalten, diese zu restaurieren und zu erhalten.

Das Bauwerk von Johann Georg Gsteu hält sie übrigens selbst für ein Kunstwerk, an dem keine Änderung vorgenommen werden sollten. Demnächst könnte das schlichte Bauwerk sogar unter Denkmalschutz gestellt werden.

Service

Eine Ausstellung mit Arbeiten von Katharina Prantl und ihrem Vater ist derzeit im Danubiana Museum bei Bratislava zu sehen: "Karl Prantl. Family and Friends" läuft noch bis Mitte März 2013.

Und auch im Westen Österreich gibt es derzeit eine Prantl-Ausstellung, und zwar in der Galerie Thoman in Innsbruck.