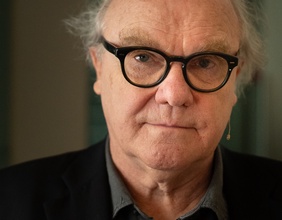

1.000 Kinominuten - Lav Diaz bei der Viennale

Mit seinem knapp vierstündigen "The woman who left" hat der philippinische Filmemacher Lav Diaz zuletzt den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig gewonnen. Bei der heurigen Berlinale stellte Diaz bereits einen neuen Längenrekord im Wettbewerb auf: Über acht Stunden dauert "A lullaby to the sorrowful mystery". Beide Filme sind im Rahmen der Viennale zu sehen, zudem ein Kurzfilm des Regisseurs.

8. April 2017, 21:58

Kulturjournal, 25.10.2016

Der Geschichtenerzähler und das Mysterium Kino

Er sei nur ein einfacher Geschichtenerzähler, meint Lav Diaz über sich selbst, und die Themen seien dabei immer dieselben: der Kampf der Menschen auf den Philippinen, und der Menschen im Allgemeinen. Lav Diaz` Filme wirken manchmal wie abgeschlossene Kapseln, mit ihrem ganz eigenen Raum- und Zeitgefühl. Das Kino wird hier zum Resonanzkörper, in dem sich auf wundersame Weise Fiktion und Realität, Gegenwart und Geschichte in feinen Fäden verbinden.

"Schon das Leben ist ein Mysterium, und immer wenn ich einen Film mache, versuche ich das Leben zu erforschen, Lebensumstände zu erkunden. Und so wird für mich auch das Kino selbst zum Mysterium," so Diaz: "Die Narration erschließt sich aus meinen Fragen, auf die ich versuche, Antworten zu finden. "Der 57-jährige Diaz nimmt derzeit eine Sonderstellung im Weltkino ein, seine Filme ragen heraus, und das nicht nur ob ihrer Länge.

In "The woman who left" erzählt Diaz von einer Frau, die seit 30 Jahren wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Und es reichen ihm wenige Szenen, Dialoge, Bilder um diese drei Jahrzehnte greifbar zu machen, die Rolle seiner Hauptfigur im sozialen Gefüge des Arbeitslagers zu definieren. Dann der erste große Wendepunkt: Nach 30 Jahren wird die Unschuld der Frau bewiesen, sie kehrt in die Gesellschaft zurück, trifft ihre Tochter. Und so langsam sich die Zimmertür bei diesem ersten Wiedersehen öffnet, so behutsam, präzise, und zugleich fast Reportagen artig breitet Diaz dann einen Katalog des Elends in den Vorstädten Manilas aus.

Ein großes Gesellschaftspanorama, mit der Hauptfigur, die sich der Verlorenen annimmt: des buckeligen Straßenverkäufers, der geistig verwirrten Obdachlosen, und der vergewaltigten Transvestitin. Eine Rachegeschichte wird in die Handlung eingewoben und fast beiläufig thematisiert Diaz die Rolle der Kirche auf der Seite der Mächtigen.

Dschungel der Geschichte

Dass der vom Gesetz scheinbar Unantastbare im Film Rodrigo heißt, denselben Vornamen trägt wie der philippinische Präsident Duterte, ist wohl mehr als nur ein Zufall - auch wenn "The women who left" nicht in der Gegenwart, sondern im Jahr 1997 spielt. "Für mich ist es wichtig, mit meinen Filmen zurück in historische Epochen zu gehen. Diese greifbar zu machen," so Diaz.

"Die Zeit Ende der 90er Jahre, speziell das Jahr 1997, war ein sehr dunkles in der philippinischen Geschichte. Die Kriminalitätsrate war hoch, die Philippinen waren das Land mit den meisten Entführungen. Über die Nachrichten wirken der Tod von Lady Diana und Mutter Theresa herein, Hongkong wurde zur chinesischen Sonderverwaltungszone. Diese Ereignisse sollen ein Gefühl für die Zeit vermitteln, die in der Narration mit der Geschichte dieser philippinischen Frau verknüpft wird, die nach ihrer Seele sucht."

Noch tiefer in der philippinischen Seele wühlt Diaz mit "A lullaby to the sorrowful mystery". Über acht Stunden lang arbeitet er darin die philippinische Revolution gegen die spanische Kolonialmacht im 19. Jahrhundert auf. Verknüpft mythologische, literarische und historische Narrative. Die Schwarz-Weiß-Bilder sind weniger kontrastreich als in "The women who left", bleiben dafür umso länger stehen, ziehen den Zuschauer immer tiefer in den Dschungel mit seinen schwankenden Palmenkronen und verwachsenen Pfaden hinein.

Ein Kinodschungel, in dem Natur, Geschichte und Kultur der Philippinen ineinander verwachsen sind. "Die Revolution begann im August 1896 und endete im Dezember 1897. Das war eine kurze Zeitspanne, aber das Leiden der Philippinos dauerte vorher schon 400 Jahre, und diese 400 Jahre unter spanischer Kolonialherrschaft haben alles verändert: unsere Kultur, unsere Psyche und unsere Zukunft", sagt Diaz.

Freiräume für das Kopfkino

Es sind Filme, die magisch in ihrem Realismus, simpel in ihrer Komplexität und ausufernd in ihrer Pointiertheit sind. Dabei erzählt Lav Diaz vorwiegend in Totalen. Der Bildrahmen als Fenster, als Guckloch, der zum Beobachten und Flanieren in Details, zum Versinken im Kinosessel einlädt.

"Mein Hintergrund ist der des Journalisten. Ich war ein Journalist. Ich versuche so objektiv wie möglich zu sein. Ich sehe mich als Beobachter und jongliere mit dem, was ich sehe. Für mich als Regisseur war Andre Bazìn in diesem Sinn auch der viel wichtigere Einfluss - die Präferenz von langen Einstellungen und Totalen - als die Montagetechnik eines Eisenstein. Auch wenn ich das Montagekino liebe."

Kompromisslose Autorenschaft

Diaz hat als Musikjournalist und Fotograf begonnen, dann erste Filme innerhalb des philippinischen Studiosystems realisiert: Hier habe er gelernt, dass Kompromisse Gift sind, der Feind des Künstlers. Seither kontrolliert Diaz bei seinen Filmen fast alles, was hinter der Kamera passiert, selbst und hat so seine ganz eigene Handschrift als Autor etabliert.

Als Autor, der jeden Arbeitsschritt dirigiert, zugleich aber streng zwischen den Produktionsphasen unterscheidet: "Wenn ich schreibe, bin ich der Autor, wenn ich drehe, bin ich der Regisseur. Und wenn es zum Schnitt kommt, dann ist das eine ganz neue Perspektive. Ich bin zwar immer ich, aber ich greife dann als Schnittmeister in meine Arbeit als Kameramann, Autor und Regisseur ein. Ich muss dem vorhandenen Material einen Rhythmus geben. Bei 'The woman who left' habe ich etwa 25 Prozent des Films im letzten Durchlauf weggeschnitten. Da denke ich mir dann aus der Perspektive des Kameramanns, 'motherfucking director'! Scheiß doch auf Lav Diaz, wenn er den Film schneidet."

Diese Disziplin gegenüber einfachen Prinzipien - diese künstlerische Haltung, ist dann auch in jeder Szene seiner Filme spürbar. Eine Strenge, die Freiräume schafft für das Kopfkino der Zuschauer, und einen bei diesen mehrstündigen Sitzfleischproben - nach kurzen Pausen - gerne wieder in den Kinosaal zurückkehren lässt.