Perspektiven des Concentus Musicus

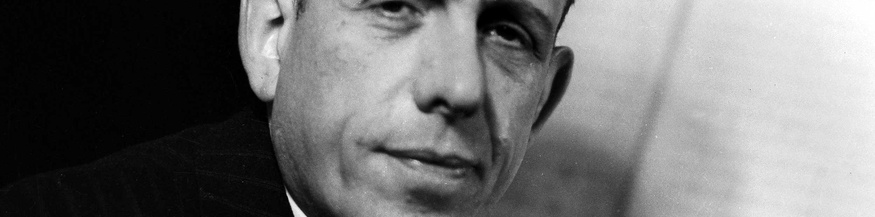

Im Dezember 2015 verabschiedete sich Nikolaus Harnoncourt mit einem handgeschriebenen Brief an sein Publikum aus dem Konzertbetrieb, im März 2016 verstarb er 86-jährig. Das große musikalische Erbe des Cellisten und Dirigenten wird vor allem von "seinem" Originalklangensemble Concentus Musicus weitergetragen, mit neuer Leitung und neuen Projekten, aber mit dem gewohnten Forschergeist.

8. April 2017, 21:58

Nach Harnoncourts Rücktritt formierte sich ein neues Leitungsteam, bestehend aus den beiden Konzertmeistern Erich Höbarth und Andrea Bischof sowie Stefan Gottfried, dem Cembalisten und langjährigen Assistenten Harnoncourts. Mit Harnoncourts Enkel Maximilian hat das Ensemble nun außerdem einen neuen Manager. Ö1 bat ihn und Stefan Gottfried zum Gespräch.

Concentus Musicus Wien

Kulturjournal, 3.1.2017

Neue Farbtöpfe für die Alte Musik

Die häufig gestellte Frage, wie und ob es mit dem Originalklang-Ensemble weitergehen würde, sei nur von außen gestellt worden, im Orchester selbst sei klar gewesen, dass man das über 60 Jahre gewachsene Projekt in Harnoncourts Sinne weiterführen werde, erzählen Stefan Gottfried und Maximilian Harnoncourt im Interview.

"Aber verwendet nicht die alten Farbtöpfe, ihr müsst euer eigenes Profil, eure eigene Kontur finden, neu weiterdenken, spannend bleiben", habe Nikolaus Harnoncourt dem Ensemble zum Abschied mitgegeben. Intensive Quellenforschung und Rekonstruktion historischer Klangvorstellungen sind weiterhin die Säulen des Orchesters.

Kratzige Saiten und "ekelhafte" Klangschattierungen

Zuletzt gelang das etwa im Dezember gemeinsam mit Elisabeth Kulman im Zyklus-Konzert im Wiener Musikverein bei Bachs Kantate "Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust" (BWV 170), bei der es in einer Textzeile heißt "mir ekelt mehr zu leben". "Diesen Ausdruck, 'ich halte es hier nicht mehr aus auf dieser Welt', in Klänge zu übersetzen, war so, wie es eigentlich nur der Concentus Musicus wagt, zum Beispiel mit ganz kratzigen Klangschattierungen auf den Darmsaiten der Streichinstrumente."

Mehr Konzerte und internationale Projekte

Derzeit ist das Ensemble noch in einer reduzierten Zahl öffentlicher Konzerte zu erleben, regelmäßig etwa im Brahmssaal des Wiener Musikvereins. "Dieses Rumpfprogramm - natürlich nicht im künstlerischen, sondern nur im organisatorischen Sinn -, das mein Großvater zuletzt absolvierte, wollen wir auf jeden Fall ausbauen", so Harnoncourt. Geplant sind neue Projekte und Kooperationen unter anderem in Spanien, Italien und Deutschland.

Langsames Vortasten in der Musikgeschichte

Die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts bleibe weiterhin der Kern des Repertoires. Im gewohnt langsamen Tempo und mit der dem Ensemble eigenen, fundierten Gründlichkeit, wolle man sich aber weiter ins 19. Jahrhundert vor wagen. "Da warten dann in Wien schon Schubert, Lanner oder Strauß auf uns, die wir hoffentlich mit neuen Ideen und neuen Aussagen spielen werden." Zu ergründen gebe es nach wie vor genug, viele Autografen lägen noch unbearbeitet in den Archiven, etwa in der Sammlung der Gesellschaft der Musikfreunde im Musikverein und der Österreichischen Nationalbibliothek. "Da ist unglaublich viel Material sozusagen bei uns vor der Haustür", so Stefan Gottfried.