AP/BOB CHILD

Was wir brauchen, ist Stille

Ö1 Redakteur und "gehört"-Kolumnist Philip Scheiner im Gespräch mit Feature-Autor Stefan Weber über seine John-Cage-Stücke.

15. Dezember 2022, 02:00

Null Zeichen mit Leerzeichen. Stille.

- Der tiefe, pulsatile Tinnitus, der im Schädel dröhnt. Ein zweiter Tinnitus, rechts, hoch. Leise. Dann erratisch lauter, als spräche auf der Frequenz jemand. Über eine Erinnerung. Man hat beim Vierteltelefon die Stimmen der Nachbarinnen leise durchgehört.

Geräusche meiner Jacke. Ich verändere die Sitzposition, die großen Knochen krachen. Applaus aus der Gehörschnecke.

Stimme in der Gehörschnecke: Ein Pilz wurde nach ihm benannt. Seine Komposition 4’33“ behält bei variabler Spieldauer den Titel. Er hat Fluxus vorbereitet und mit Küchengeschirr geklappert. Die Rede ist von John Cage. Der Klangkünstler und Regisseur Stefan Weber wird im November zwei Radiostücke präsentieren, beide bestimmten Aspekten von Cages Schaffen gewidmet.

Philip Scheiner: Stefan Weber, genügt ein Ensemble aus Ohrgeräuschen, Wolljacke, großen Knochen und erinnertem Vierteltelefon, um John Cage zu verstehen?

Stefan Weber: Im Prinzip: ja. Dazu käme dann eventuell noch das Vertrauen in die eigene Fantasie, die eventuell noch einen Schreikrampf der Seele und eventuell eine quietschende Plastik-Badewannenente zulässt.

Im November können wir zwei Stücke von Dir hören. Im Ö1 Hörspiel interpretiert Sylvie Rohrer, mit der Du schon zusammengearbeitet hattest, einen Text von John Cage und Du stellst seine Kompositionstechniken nach Deinen Gesichtspunkten dar. Wie kam der Text zu Dir?

Sylvie Rohrer hat ihn mir geschenkt nach unseren Aufnahmen zum Kräftner-Hörspiel „Weil immer das Meer vor der Liebe ist“. Damals haben wir viel über Stille in der Sprache, innere Monologe und deren Gestaltung im Radio diskutiert. Das Buch, in dem der Text abgedruckt ist, heißt „Silence“. Der Text heißt „Lecture on Nothing“. Es ist ein komponierter Vortrag, von Cage 1949 im „Artists Club“ in New York vor kleinem Publikum gehalten. Dann lese ich den ersten Satz: „Ich bin hier und es gibt nichts zu sagen, wenn unter Ihnen die sind, die irgendwo hin gelangen möchten, sollen sie gehen, jederzeit. Was wir brauchen, ist Stille.“ Da hat’s ziemlich schnell gefunkt.

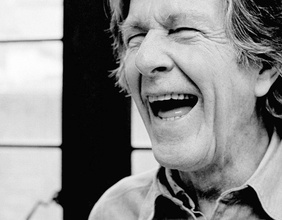

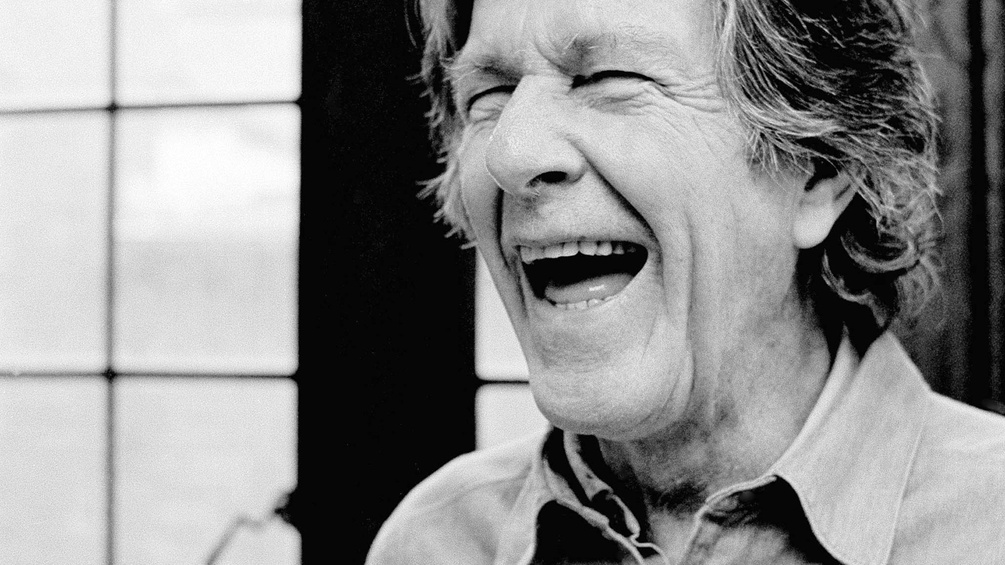

JOHN CAGE TRUST

John Cage, 1967

Und was hast Du in den Tonspuren vor?

Das Feature ist eine schmunzelnde Sammlung von Anekdoten aus seinem Leben. Es gibt ein Konzert von Cage, das heißt Indeterminacy („Unbestimmtheit“), eine Zusammenstellung von 90 Geschichten aus seinem Leben, die mit präpariertem Piano und beachtlichem Ton-Requisitenpark bearbeitet werden. Das ist quasi mein dramaturgisches Stammhirn für das Feature. Im besten Fall wird es so sein, dass man sich aus den erzählten Sequenzen, die aleatorisch (zufällig und risikobehaftet) zusammenhängen, ein mögliches Bild von seinem Leben und Werk machen kann.

Was muss man von John Cage verstehen, um Deinen Ausführungen folgen zu können?

Cage hat seine Kompositionen, Partituren und Libretti auch als Vorlage fürs freie Behandeln, also Verändern entworfen. Der Theatermacher Robert Wilson liest in Silence die Texte nie linear, er blättert im Buch, fällt irgendwohin und genießt die ihm zugestandene Freiheit des literarischen Momentes. Das ist eine feine Methode, Cage literarisch zu begegnen. Man sollte bereit sein, Cages Vorschlag, dass Sprache, Geräusch und Klang gleichwertig und unabhängig sind, anzunehmen.

Du hast mehrere Monate an dem Cage-Material und mit eigenen Sounds, Atmos und Methoden gearbeitet und hast bei einem Telefongespräch diesen Prozess als einen Weg in die Stille beschrieben. Wenn die Musik schweigt, ist dann ihr Wesen hörbar?

Wenn die Musik schweigt, gibt sie sich an die Hörer:innen weiter. Man könnte es Empfindungsfreiheit nennen. Die Musik ist, so gesehen, in jeder Atmo, in allen Räumen und Geräuschen vorhanden, die in einem Hörspiel eingesetzt werden. Ich bin gerade dabei, diese Freiheiten in meiner Arbeit zu entdecken. Aber keine Angst, es wird jetzt nicht alles „vercaged“, es ist nur die Idee dahinter, die mich fasziniert.

Über lange Zeit an etwas zu arbeiten, impliziert wechselnde Stimmungen - und wechselnden Impetus beim Komponieren?

Nur so kann man in irgendeiner Form Cage ein wenig gerecht werden. :-)