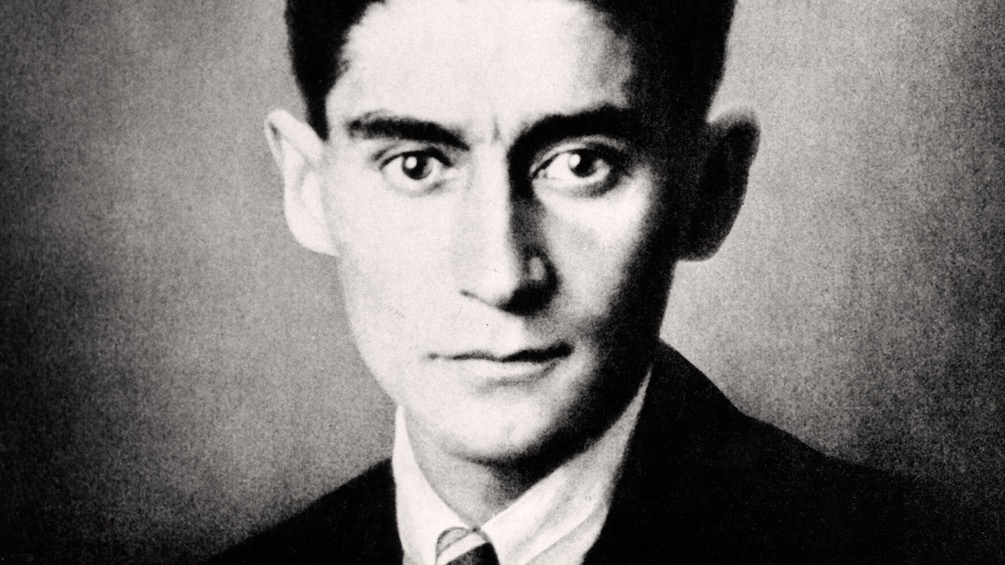

PICTUREDESK.COM/ULLSTEIN BILD

Ö1 Schwerpunkt zu Kafka

Das traumhafte innere Leben

Anlässlich des 100. Todestags von Franz Kafka widmet Ö1 dem Schriftsteller mehrere Sendungen. Ein Text von Manfred Müller

31. Juli 2024, 12:00

Zum Sendungsüberblick

Ö1 Schwerpunkt Franz Kafka

Am 3. Juni 1924 starb der Schriftsteller und pensionierte Versicherungsjurist Franz Kafka in einem kleinen Sanatorium in Kierling bei Klosterneuburg, eine halbe Stunde nördlich von Wien gelegen. Etwas mehr als sechs Wochen hatte er hier verbracht, begleitet von Dora Diamant, die er nicht heiraten konnte, weil ihr Vater seine Einwilligung verweigerte.

Kafka war als Autor unter seinesgleichen hoch angesehen, aber kein Bestseller: Was er an Büchern veröffentlicht hatte, kam über die erste Auflage nie hinaus. Dies sollte sich nach seinem Tod ändern, denn Max Brod, Kafkas bester Freund, größter Verehrer, aber auch Nachlassverwalter, beschloss, Kafkas Texte nicht, wie von diesem eigentlich gewünscht, zu vernichten, sondern zu veröffentlichen: der Beginn einer beispiellosen posthumen literarischen Karriere.

Exzessive Selbstbeobachtung

100 Jahre später ist Franz Kafkas Literatur wie die keines anderen deutschsprachigen Autors weltweit verbreitet. Seine Texte werden, in zahllose Sprachen übersetzt, seit ihrer Entstehung als gegenwärtig gelesen und überall als ortsungebunden gültig empfunden. Ihre Offenheit lässt vielfältige Deutungen zu, aber offenbar keine endgültigen, wovon viele Regalmeter unterschiedlichster wissenschaftlicher und literarischer Annäherungsversuche zeugen. Der dadurch entstandene Mythos vom rätselhaften, schwierigen Autor Kafka verfehlt zwar die Komplexität und sprachliche Klarheit seiner Texte, fordert aber auch zu immer wieder neuen Lektüren oder Verarbeitungen durch immer wieder neue Generationen heraus.

Kafka selbst betonte, es gehe ihm um "die Darstellung meines traumhaften innern Lebens", die "alles andere ins Nebensächliche gerückt" habe. "Nichts anderes kann mich jemals zufrieden stellen. " Dass sich sein Werk klaren Deutungen entzieht, könnte also schon daran liegen, dass er keine wiedererkennbare und wiederauffindbare Außenwelt beschrieb. Seine Dichtung hat ihren Ursprung in exzessiver Selbstbeobachtung und zu einem wichtigen Teil in seinen Träumen und den von ihm selbst so bezeichneten Halbschlaffantasien. Die von dort herrührende Traumlogik prägt viele seiner literarischen Arbeiten. Indem Kafka ihr die Logik der "realen" Welt gegenüberstellt, erzeugt er unauflösbare Konflikte, an denen die Protagonisten scheitern müssen - von "Die Verwandlung" über "Der Prozess" bis hin zu "Das Schloss".

Unheimliches im Alltäglichen

Zwischen den Ebenen des Traums und der Realität spielen sich zahlreiche "Verwandlungen" ab, darunter als allerberühmteste die Gregor Samsas in ein "ungeheures Ungeziefer", oder jene, die dazu führt, dass Josef K. eines Morgens verhaftet wird, "ohne dass er etwas Böses getan hätte". Nicht zufällig passiert derlei in der Früh, wenn man noch im Bett liegt. Eigentlich sei es, schrieb Kafka in "Der Prozess" (später strich er die Stelle wieder, vielleicht war sie zu aussagekräftig?), "sonderbar", dass man, "wenn man früh aufwacht, wenigstens im Allgemeinen alles unverrückt an der gleichen Stelle findet, wie es am Abend gewesen ist." Darum sei "der Augenblick des Erwachens der riskanteste Augenblick im Tag; sei er einmal überstanden, ohne dass man irgendwohin von seinem Platze fortgezogen wurde, so könne man den ganzen Tag über getrost sein."

Anders gesagt: Die eigentliche Verwandlung ist eine, die wir jeden Tag erleben. Erst wenn sie ausbleibt, wird es gefährlich. Und davon schreibt Kafka, vom Unheimlichen im Alltäglichen, vom Unfassbaren im allzu Gewohnten. Seine Texte sind dabei zugleich beängstigend und humorvoll. Ein Jubiläumsjahr ist ein wunderbarer Anlass, sie neu zu lesen.

Text: Manfred Müller, Präsident der Österreichischen Franz Kafka Gesellschaft