AP

Dimensionen

Zum 150. Todestag von Charles Baudelaire

"Ich habe Schmutz geknetet und habe ihn in Gold verwandelt." Mit dieser Einschätzung charakterisierte der französische Schriftsteller Charles Baudelaire sein künstlerisches Lebenswerk.

24. September 2017, 02:00

Der Dichter des Dämonischen

Dimensionen (30 08 2017)

Dimensionen (31 08 2017)

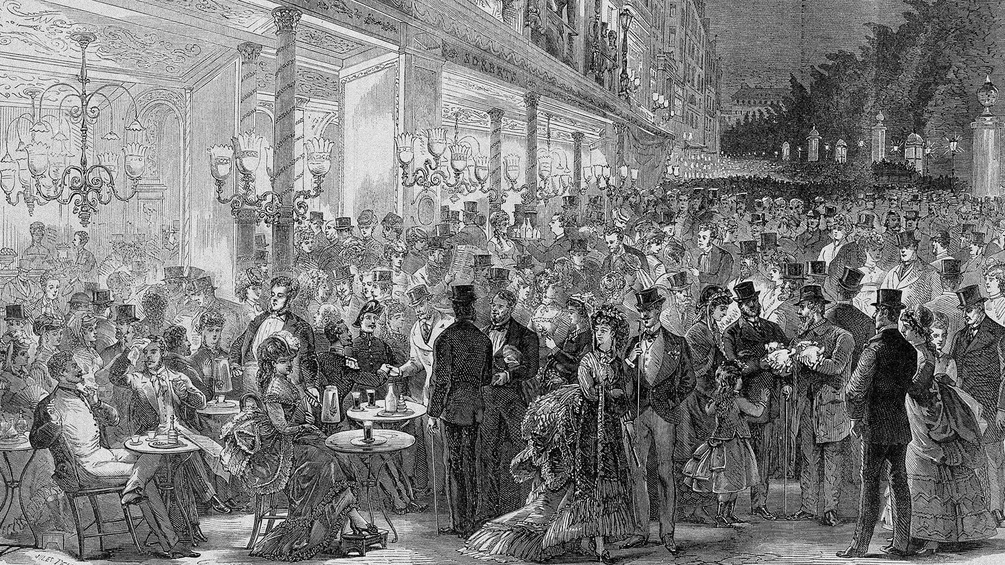

Als gefallener Engel durchstreifte er das zeitgenössische Paris, wo er der grotesken Erbärmlichkeit der Großstadt - "dem Hospital des Alltagslebens" in all ihren Facetten begegnete. Baudelaire, der zu den wesentlichen Wegbereitern der europäischen literarischen Moderne zählt, schilderte in drastischer Weise das Großstadtinferno der Bettler, Obdachlosen, Lumpensammler oder der Prostituierten.

Der Autor, der sich stets als "ein aus Trägheit und Gewaltsamkeit zusammengesetztes elendes Geschöpf" bezeichnete, sah sich durchaus als Teil des trostlosen Großstadtlebens, gleichzeitig verspürte er die Sehnsucht, aus diesem "Aufenthalt des ewigen Ekels" auszubrechen und den Bereich des Absoluten aufzusuchen, den für ihn die Dichtung verkörperte.

Charles Baudelaire wurde am 9. April 1821 geboren und starb am 31. August 1857. Er ist einer der bedeutendsten französischen Lyriker und Wegbereiter der literarischen Moderne.

Die Blumen des Bösen

In seinem in seinem 1857 publizierten Gedichtzyklus Fleurs du Mal (Die Blumen des Bösen) präsentierte Baudelaire ein Panorama des Hässlichen in poetischer Form. In diesem Werk - gleichsam die Geburt des Hässlichen aus dem Inferno von Neurosen, Verzweiflung, fiebriger Glut, konvulsivischer Anstrengung und Perversität - konfrontierte er die Leser/innen mit seinen Obsessionen, die den zeitgenössischen Moralstandards nicht entsprachen. Wegen der Verhöhnung der öffentlichen Moral und Verletzung des Schamgefühls erfolgte ein Gerichtsprozess, der mit einer Geldstrafe endete.

Die Verurteilung war für Baudelaire ein weiterer Grund, die zeitgenössische bürgerliche Gesellschaft noch mehr zu verachten. In ihrem Bestreben, einen immer höheren materiellen Wohlstand zu erreichen, habe die Bourgeoisie das eigene Selbst und die Seele verloren, beklagte Baudelaire. Speziell durch den technischen Fortschritt, der den Menschen vorgaukle, dass sich alles zum Besseren wendet, habe ein unumkehrbarer Prozess der "Entwürdigung des Herzens" eingesetzt, der "als eine Katastrophe in Permanenz, als ein langes Herumwirbeln der Menschheit in einem Teufelskreis, früher oder später in der Hölle enden wird".

Der Dandy - "ein höherer Mensch"

Gegen die "Entwürdigung des Herzens" stellte Charles Baudelaire "die geistige Würde", wie sie vom Dandy - dem "höchsten Menschen" vertreten wird. Der Dandy war für ihn nicht nur der Typus des Künstlerphilosophen, der sein eigenwilliges Denken durch die ästhetische Inszenierung seiner äußeren Erscheinung dokumentierte, sondern auch "ein höherer Mensch", "ein Heiliger um seiner selbst willen".

Baudelaires Dandy löst sich aus dem passiven Zustand des Geformtseins durch Gesellschaft und Religion und kreiert seine autonome Existenz.

Der Dandy im Baudelairschen Sinn entfaltet die Kraft, Herr zu werden über das Chaos, das er ist; er bildet einen großen Stil aus, der dem Leben eine singuläre Gestalt verleiht. Er löst sich aus dem passiven Zustand des Geformtseins durch gesellschaftliche oder religiöse Institutionen und kreiert seine autonome Existenz. Baudelaires Dandytum ist somit als ein ethisch-ästhetisch motiviertes Selbsterziehungsprogramm zu verstehen, in dem die Spielregeln allein vom Akteur festgelegt werden.

Diese Ausbildung zu einem "höheren Menschen", die Baudelaire trotz vieler Rückschläge zeit seines Lebens betrieb, war mit einer zunehmenden Vereinsamung, mit quälender Melancholie und sozialer Isolation verbunden. Die leidvolle Existenz des Dichters/Dandy/"höheren Menschen", der - von der Menge unverstanden und verachtet - sein Leben unbedankt der Kunst widmet, ist ein zentrales Thema, das in den Schriften Baudelaires immer wieder auftaucht.

Auswege aus dem "Hospital des Alltagslebens"

Auch Auswege aus diesem Dilemma, die sich hauptsächlich auf die Imagination beziehen, werden angedeutet. So schildert Baudelaire in seiner Schrift "Les Paradis artificiels" - "Die künstlichen Paradiese" - "die stille unbewegte Seligkeit und eine herrliche Resignation", die durch die Einnahme von Haschisch und Opium erlebt werden. Lässt jedoch die Wirkung der Drogen nach, wird der transgressionssüchtige Poet wieder in das "Hospital des Alltagslebens" zurückgeworfen.

Was bleibt, ist die Sehnsucht nach dem Absoluten, nach einer Grenzüberschreitung, die es ermöglicht, den kranken Dünsten des Hospitals zu entfliehen und in Bereiche des Unendlichen aufzubrechen, in denen "Feste der Phantasien" gefeiert werden. Baudelaire war sich des illusionären Charakters dieser Flucht bewusst. Als letzter Ausweg bleibt der Tod, "die göttliche Ruhe", "das einzige wahre Ziel des verabscheuungswürdigen Lebens".