PICTUREDESK.COM/ÖNB-BILDARCHIV/FRITZ KERN

Radiokolleg | 20 01 2025 - 23 01 2025

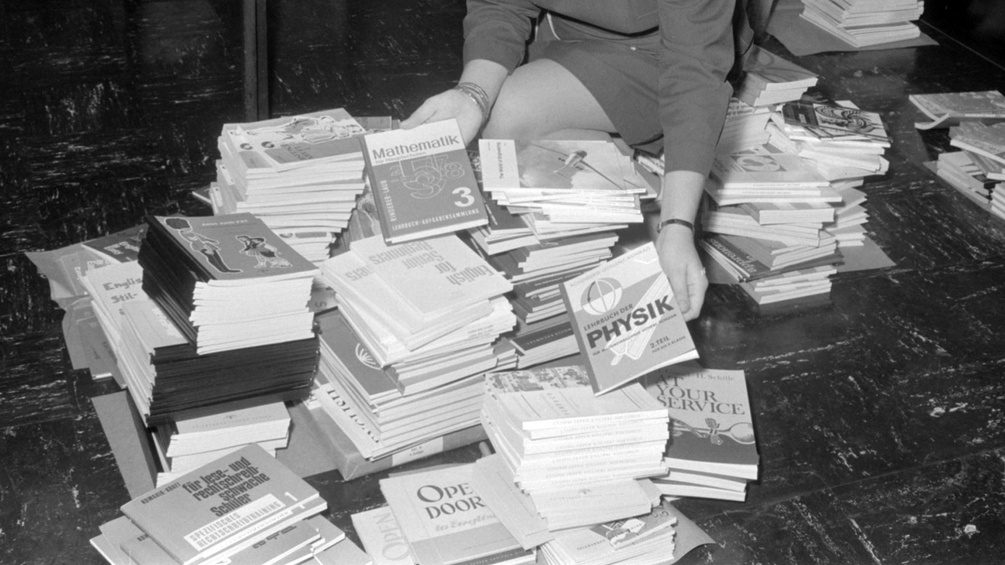

1945 - Ein Blick in die Schulbücher

Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt Österreich in Trümmern. Der Wiederaufbau und der Umgang mit diesem Kapitel der österreichischen Geschichte wird auch für das Bildungssystem zu einer Herausforderung.

3. September 2025, 10:56

Unter Aufsicht der Besatzer

Das Jahr 1945 ist eine Zeit des Mangels: Es fehlt an Materialien, an Räumlichkeiten und Lehrern. Viele der Schulgebäude werden während des Krieges zerstört, andere als Spitäler, Ämter oder Unterkünfte für alliierte Truppen verwendet. Trotz dieser Beeinträchtigungen kann im Herbst des Jahres der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Die Alliierten unterziehen den Bildungssektor strengen Kontrollen, um eine "Entnazifizierung" der Schulen durchzusetzen. Das wird auch in den im September 1945 erlassenen "Richtlinien für Erziehung und Unterricht an den österreichischen Schulen festgehalten": das Staats-, Demokratie- und Humanitätsbewusstsein der Schüler und Schülerinnen soll durch den Unterricht gefördert werden. Der NSDAP angehörige Lehrer und Lehrerinnen werden entlassen. Diese Vorgehensweise führt vor allem in den ländlichen Regionen Österreichs zu Problemen, unbelastetes und qualifiziertes Personal zu finden. Auch die während des NS-Regimes verwendeten Schulbücher werden von den Alliierten beschlagnahmt und überarbeitet. Es werden neue Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien entwickelt, die eine antifaschistische Erziehung gewährleisten sollen. Der Geschichtsunterricht wird ein Reißbrett der alliierten Interessen und ein Werkzeug zur ideologischen Neuausrichtung des jungen Staates.

Im Griff des Opfer-Mythos

Die 1950er-Jahre stehen nach wie vor im Zeichen des Wiederaufbaus - auch im Bildungswesen. Die meisten Schulen sind wiederhergestellt und es gibt eine klare Priorität: Normalität in den Unterricht zurückzubringen und die österreichische Bildungspolitik schrittweise zu entwickeln. Mit dem Staatsvertrag und der damit einhergehenden Unabhängigkeit wird das Bildungswesen aus dem ideologischen Einfluss der Besatzungsmächte befreit. Die Schulbücher werden wieder von österreichischen Historikern verfasst. Ein radikaler Umbruch des Geschichtsunterrichts bleibt jedoch aus. Die Erzählung der jüngsten Vergangenheit des Landes bewegt sich im Rahmen des sogenannten "Opfermythos": Die Schulbücher sprechen von Österreich fast ausschließlich als das erste Opfer Hitler-Deutschlands. Informationen über die aktive Beteiligung vieler Österreicher und Österreicherinnen an den Verbrechen des NS-Regimes werden nur marginal behandelt. In den Schulbüchern wird stattdessen die Rolle des österreichischen Widerstands glorifiziert, Kollaboration und Denunziation bleiben weitgehend ausgeklammert. Diese Darstellung soll die nationale Einheit stärken und das Selbstbild eines "befreiten" Österreichs festigen - eine Erzählung der Geschichte, die in das kollektive Gedächtnis der Nachkriegsgeneration eingeht.

Das Ende des Schweigens

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Österreich geprägt von gesellschaftlichem Aufbruch und einer generellen Infragestellung von Autoritäten - auch in der Geschichtsschreibung. Bis in diese Zeit der späten 1960er-Jahre bleibt der Geschichtsunterricht in Österreich weitgehend geprägt von der Verdrängung und Verklärung der NS-Zeit. Die mit dem Opfermythos aufgewachsene Nachkriegsgeneration beginnt diese Version der NS-Zeit kritisch zu hinterfragen. Ein entscheidender Katalysator ist die Waldheim-Affäre, die in den 1980er-Jahren eine neue Betrachtung der Beteiligung Österreichs an den Verbrechen des Nationalsozialismus erzwingt. Die Enthüllungen über die Rolle von Kurt Waldheim als Offizier der Wehrmacht führen zu internationalen Protesten und lösen in Österreich eine intensive Debatte über die eigene NS-Vergangenheit aus. Wie wird die Geschichte des Nationalsozialismus vermittelt? Eine Frage, die in der Öffentlichkeit wie im Bildungssystem intensiv diskutiert wird, denn die Opfer-These ist nicht mehr haltbar.

Erinnerungskultur im Unterricht

In den 1970er-Jahren beginnt eine neue Ära der Schulbuchforschung. Im Zuge dieser Neubetrachtung wird die Österreichische Schulbuchkommission gegründet. Dieses aus Fachleuten bestehende Gremium soll sicherstellen, dass Schulbücher den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen und keine verzerrten Darstellungen der Vergangenheit enthalten. Die Zeit des Schweigens geht zunehmend zu Ende. Im Unterricht wird über den "Anschluss" und auch über die Mitverantwortung der österreichischen Bevölkerung an den Verbrechen, am Holocaust und an der Kollaboration mit dem NS-Regime gesprochen. Die Lehrpläne beinhalten Besuche von Gedenkstätten wie Mauthausen, um den Schülerinnen und Schülern die Gräuel des Nationalsozialismus zu vermitteln. Zusätzlich sollen Zeitzeugengespräche mit Überlebenden des Holocaust eine persönliche und emotionale Auseinandersetzung im Unterricht fördern. Die Schülerschaft soll ermutigt werden, aus der kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit Lehren für die Gegenwart zu ziehen. Damit wird der Grundstein gelegt für eine nachhaltige Bewusstseinsbildung der kommenden Generationen Österreichs - ein Prozess, der bis heute andauert.

Gestaltung: Barbara Volfing