APA/NEUMAYR/LEO

Auszeichnung

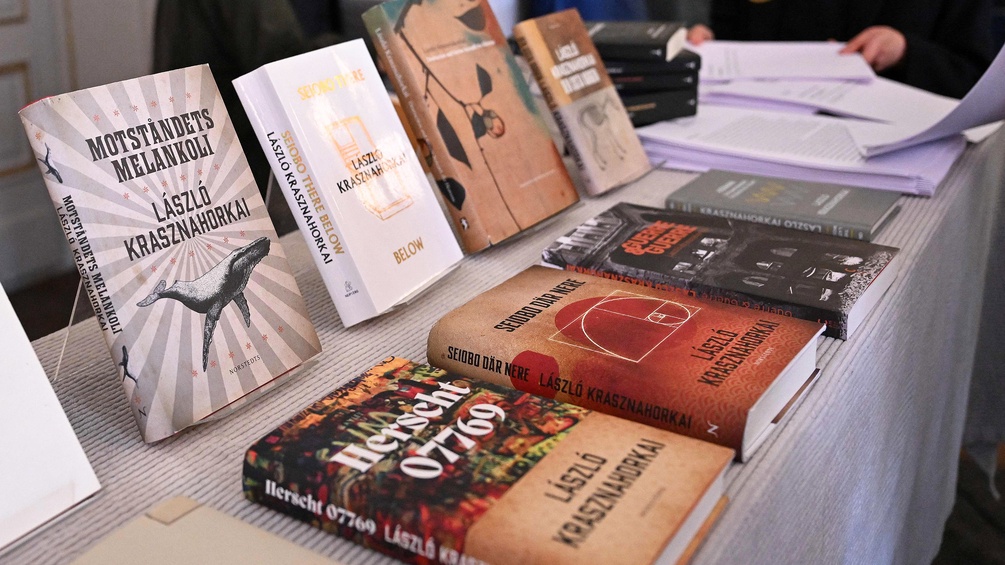

Literaturnobelpreis an Laszlo Krasznahorkai

Die Schwedische Akademie gab ihre Entscheidung traditionsgemäß am Donnerstag der Nobelpreiswoche um 13:00 Uhr in der schwedischen Hauptstadt Stockholm bekannt. Der 1954 in Gyula in Ungarn geborene Krasznahorkai galt seit Jahren als Favorit für die Auszeichnung. Etwas mehr als 200 Namen waren nach Auskunft der Akademie diesmal nominiert worden. Wer darunter ist, wird traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten.

9. November 2025, 02:00

Krasznahorkai erhält den Literaturnobelpreis laut Jurybegründung "für sein fesselndes und visionäres Werk, das inmitten apokalyptischer Schrecken die Macht der Kunst bekräftigt." Er sei ein "großer epischer Schriftsteller in der mitteleuropäischen Tradition von Kafka bis Thomas Bernhard und zeichnet sich durch Absurdität und groteske Exzesse aus", heißt es weiter. Doch er habe noch mehr zu bieten: "Er orientiert sich auch östlich, indem er einen kontemplativeren, fein abgestimmten Ton anschlägt."

Laszlo Krasznahorkai wurde am 5. Jänner 1954 in Gyula (Ungarn) als Sohn eines Anwalts geboren, studierte zunächst Jura in Szeged, später Hungaristik und Philosophie in Budapest. Mit seinem Debütroman "Satanstango" gelang Krasznahorkai 1985 der literarische Durchbruch. Apokalyptische Themen mit tragisch-komischer Ironie durchziehen sein Werk, so auch im 1988 erschienenen Erzählband "Gnadenverhältnisse" und im Roman "Krieg und Krieg" von 1999. Susan Sontag bezeichnete den Autor daher als "Meister der Apokalypse". Für sein Werk nennt er Einflüsse österreichischer Literatur, neben Robert Musil und Franz Kafka vor allem Thomas Bernhard, Ingeborg Bachmann und Heimito von Doderer. Mittlerweile lebt er den größten Teil des Jahres in Wien und Triest. Sein zuletzt erschienener Band mit Erzählungen "Im Wahn der Anderen" (2023) handelt etwa von einem besessenen New Yorker Bibliothekar.

PICTUREDESK.COM/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Tonspuren | 09 12 2025

Einen Tag vor der Verleihung des Literaturnobelpreises präsentieren die Tonspuren ein Porträt des ungarischen Schriftstellers László Krasznahorkai.

Vorlass in der Österreichischen Nationalbibliothek

Die Österreichische Nationalbibliothek übernahm erst im Jahr 2024 den Vorlass des 2021 mit dem Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur ausgezeichneten ungarischen Schriftstellers. Der Vorlass spiegle "die internationale Ausrichtung von Leben und Werk László Krasznahorkais wider", hießt es dazu in einer Aussendung, in der ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger Krasznahorkai als "Autor von Weltrang" würdigte.

Die Bücher Krasznahorkais wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt, Verfilmungen wie jene von Regisseur Béla Tarr ("Satanstango") besäßen Kultstatus. Der Vorlass beinhaltet eine "außerordentlich umfassende" Korrespondenz mit über 700 Briefpartnerinnen und -partnern aus 23 Nationen seit den 1980er-Jahren. Werkmanuskripte dokumentieren die komplette literarische Produktion, darunter auch bisher unveröffentlichte Texte. Weiters finden sich in dem Konvolut Vorstufen, Skizzen, Korrekturfassungen, Druckfahnen und Umschlagentwürfe seiner Romane und Erzählungen, ebenso wie verschiedene Fassungen der Drehbücher seiner verfilmten Werke und Materialien, die die enge Zusammenarbeit mit seinen Übersetzern festhalten. Hinzu kommen Recherchematerialien, Reiseunterlagen, Kalender, Tagebücher, Audio- und Videomaterialien sowie Fotografien.

Im vergangenen Jahr war der Literaturnobelpreis überraschend an die Südkoreanerin Han Kang gegangen. Die Schwedische Akademie honorierte sie damit „für ihre intensive poetische Prosa, die sich historischen Traumata stellt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlegt“, wie der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, bei der Preisbekanntgabe gesagt hatte.

Mit Han Kangs Auszeichnung setzte sich ein Muster der jüngsten Vergaben fort: Die Preisträger der vergangenen acht Jahre sind immer abwechselnd Männer und Frauen gewesen - in diesem Jahr war also wieder ein männlicher Autor dran.

Raum für Spekulationen

Potenzielle Kandidaten gab es naturgemäß viele. Der deutsche Literaturkritiker Denis Scheck zählte den Österreicher Christoph Ransmayr zu seinen Favoriten und nannte ihn im Interview mit der deutschen Presseagentur seinen „Literaturnobelpreisträger des Herzens. Aufgrund seiner Freundschaft zum Extrembergsteiger Reinhold Messner und mit Werken wie dem „Atlas eines ängstlichen Mannes“ sei er für ihn so etwas wie der „8000er der deutschsprachigen Literatur“, so Scheck.

Nach Elfriede Jelinek, die den berühmten Anruf 2004 erhielt und Peter Handke, dem die Ehre 2019 zuteil wurde, war die Nobelpreisvergabe nach Österreich eher unwahrscheinlich. Dennoch fand sich auch der Österreicher Norbert Gstrein (64) in den Top 30 der Wettquoten.

Und immer wieder Pynchon

Auch Thomas Pynchon zählte seit langem zu Schecks Topfavoriten. Eine Auszeichnung des US-Schriftstellers hätte in Zeiten eines Präsidenten Donald Trump auch eine politische Dimension, sagt der Literaturkenner. „Thomas Pynchon ist ein Vertreter der US-amerikanischen Gegenkultur, jener Kultur, die im Grunde die Hippiewerte hochhält und schon immer ein paranoides Verhältnis zu jeder Art von staatlicher Autorität hatte - und Trump bewahrheitet diese Angst vor dem allgegenwärtigen Überwachungsstaat.“

Das sagten die Wettbüros

Pynchon fand sich bei den Wettbüros ebenfalls im engeren Favoritenkreis. Dort standen zuletzt neben dem ausgezeichneten László Krasznahorkai, der Australier Gerald Murnane, der Japaner Haruki Murakami und der Inder Amitav Ghosh hoch im Kurs. Größere Chancen wurden demnach außerdem unter anderem der Chinesin Can Xue, dem Rumänen Mircea Cartarescu und dem aus Indien stammenden britisch-amerikanischen Schriftsteller Salman Rushdie eingeräumt. Dieses Ranking trägt wohl auch den Entscheidungen der Schwedischen Akademie in den vergangenen Jahren Rechnung, wurde die literarische Welt doch von so mancher Entscheidung überrascht.

Entscheidungen vergangener Jahre

So waren nicht wenige 2020 über die Kür der US-Lyrikerin Louise Glück erstaunt, im Folgejahr fiel die Wahl auf den aus Sansibar stammenden und in Großbritannien lebenden Abdulrazak Gurnah, dessen Präsenz sich im kollektiven Bewusstsein der Literaturfans davor in Grenzen gehalten hatte. Mit der Französin Annie Ernaux und dem Norweger Jon Fosse wurden 2022 und 2023 immerhin zwei in Europa gut etablierte Autoren gewürdigt, bevor man mit der Koreanerin Han Kang zwar nicht den ganz großen Namen aus dem Hut zog, aber immerhin eine in Literaturkreisen geschätzte Persönlichkeit.

Auch in den 2010er Jahren hatten einige Entscheidungen verwundert, so waren der schwedische Lyriker Tomas Tranströmer und die kanadische Autorin Alice Munro der breiten Leserschaft ebenso wenig ein Begriff wie der chinesische Schriftsteller Mo Yan, der den Preis im Alter von 57 Jahren im Jahr 2012 erhielt. Viel bekannter war da schon Bob Dylan, den die meisten aber wohl nicht als Autor auf dem Schirm hatten.

Mats Malm, ständiger Sekretär und Sprecher der Schwedischen Akademie

AP/HENRIK MONTGOMERY

Eine Million Euro Preisgeld

Der Literaturnobelpreis steht im alljährlichen Preisreigen traditionell als vierter der Nobelpreise an. In dieser Woche sind bereits die Preisträger in den wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie verkündet worden.

Am Freitag ist dann der Friedensnobelpreis dran, der als einziger Nobelpreis in Oslo und nicht in Stockholm vergeben wird. Am kommenden Montag folgt zum Abschluss noch die Kategorie Wirtschaftswissenschaften.

Die Nobelpreise sind diesmal erneut mit elf Millionen schwedischen Kronen pro Kategorie dotiert - umgerechnet entspricht das rund einer Million Euro.

Feierlich überreicht werden die Auszeichnungen wie in jedem Jahr am 10. Dezember, dem Todestag des schwedischen Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).

Text: APA/Red.