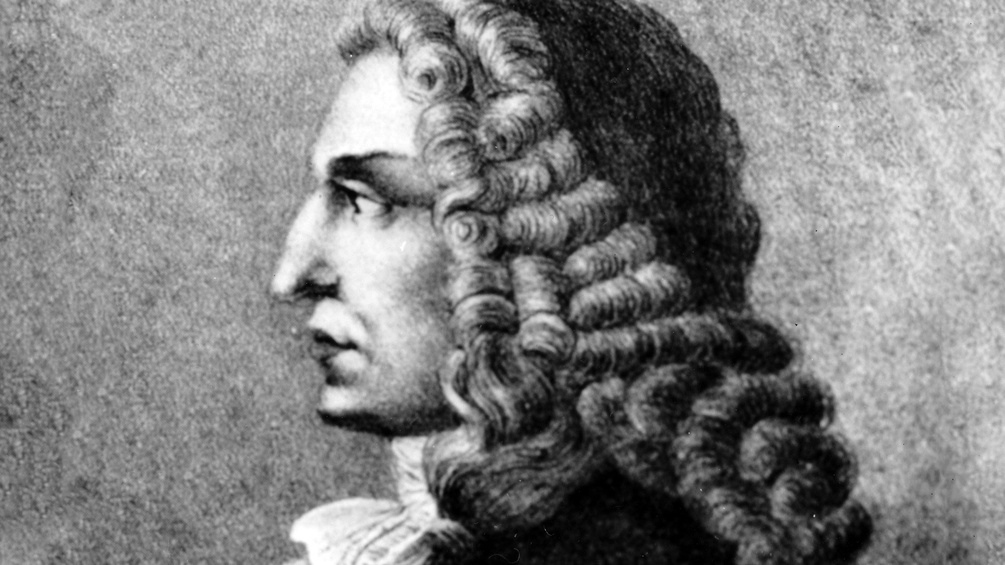

PICTUREDESK.COM/AKG-IMAGES

300 Jahren "Gradus ad Parnassum"

Wie lehrt man Komponieren?

Vor 300 Jahren veröffentlichte der österreichische Komponist Johann Joseph Fux mit "Gradus ad Parnassum" das wohl am weitesten verbreitete Lehrwerk. Mit dem "Gradus" lernte auch Mozart das mehrstimmige Komponieren. Jetzt erleben wir an den Musikuniversitäten einen Generationswechsel im Lehrpersonal, verbunden mit der Frage: Was sollen Kompositionsstudierende eigentlich können? Ist es besser, sie wissen, wie man eine Fuge schreibt, oder wie man das neueste Computerprogramm kreativ nutzt?

12. Mai 2025, 02:00

Sendungen hören

1725 erschien in Wien ein Werk, das für Generationen von Kompositionsstudierenden die Schritte zu den Gipfeln der Tonsatzkunst weisen sollte: "Gradus ad Parnassum". Der in der Steiermark geborene Komponist Johann Joseph Fux schrieb dieses Kompositionslehrbuch in Dialogform. Fux‘ "Stufen zum Musenberg" leiteten das kontrapunktische Denken der mitteleuropäischen Musik von Albrechtsberger bis Zelenka: Vater Leopold Mozart unterrichtete damit Sohn Wolfgang, Beethoven schätzte das Werk sehr und Haydn arbeitete alle Übungen akribisch aus.

Traditionelle Techniken als Grundlage

Fux selbst hielt sich in seinen eigenen Kompositionen nicht immer an die eigenen Vorgaben. In dem Moment, wo eine Musiksprache in Regeln gegossen ist, sei sie für ein zeitgemäßes Komponieren überholt, meint Komponist Klaus Lang. Der jüngst von Graz nach Wien gewechselte Kompositionsprofessor spielt auf ein weiteres einflussreiches Lehrwerk an: Arnold Schönbergs posthum veröffentlichte "Grundlagen der musikalischen Komposition". Der Meister der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen war überzeugt, dass man die traditionellen Techniken der Organisation gründlich beherrschen und eine genaue Kenntnis der Musiktheorie besitzen müsse, um die Probleme der zeitgenössischen Musik zu bewältigen.

Klaus Lang

MARKUS SEPPERER

Geteilte Meinungen

Gilt Schönbergs Wunsch auch für den Kompositionsunterricht heute? Muss man eine dreistimmige Fuge fehlerfrei notieren können, um ein überzeugendes Werk zeitgenössischer Prägung zu schreiben? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Während Klaus Lang die Frage wohl eher bejahen würde, legt Jorge Sánchez-Chiong weniger Wert auf rückwärtsgewandte Akribie - dabei hat er selbst an der Wiener Universität mit Begeisterung historische Satztechniken gelehrt. Sein eigenes Komponieren sei davon aber weitestgehend unbeeinflusst.

Es gibt derzeit einen Generationswechsel bei den Kompositionslehrstühlen an Österreichs Musikuniversitäten. Wir widmen uns in mehreren Musiksendungen einer Zunft im Umbruch: Welche Leitbilder haben in einer Epoche Geltung, die von der gleichzeitigen Verfügbarkeit stilistischer Traditionen geprägt ist?

Hierarchien sind immer sicherer, als keine zu haben.

Schönberg befreite in seinen eigenen Werken die Musik vom Zwang zum tonalen Zentrum. "Hierarchien sind immer sicherer, als keine zu haben", gibt der in Graz lehrende Komponist Clemens Gadenstätter zu bedenken. Den immensen Schritt zur Freiheit, den Schönberg gegangen sei, "muss man auch ertragen können".

Das Besondere an einer Person und deren Werk zu finden.

Kann man diese Freiheit lehren? Wenn man den "wunden Punkt" treffe und den Studierenden "ein Licht aufgeht", sei das für sie als Lehrende "wunderschön", ergänzt die Schwedin Lisa Streich. Es gehe darum, das Besondere an einer Person und deren Werk zu finden: "Das ist dann der Punkt, der einen Mozart von einem Hasse unterscheidet."

Bestimmte Haltungen teilen sich auch durch die Klänge mit.

"Jedes Kunstwerk repräsentiert eine Haltung zur Welt, indem es mit dem Material auf eine bestimmte Art und Weise umgeht", schließt Gadenstätter. Das sei auch das "gefährliche" an dieser Kunst: "Bestimmte Haltungen teilen sich auch durch die Klänge mit."

Gestaltung

- Rainer Elstner

![[HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:JOHANN_JOSEPH_FUX.JPG|GEMEINFREI] Johann Joseph Fux](/i/related_content/79/fd/79fdb3fa7147b03f71a91055cfbabf3bc2fee9d0.jpg)