AP

Baujahr 67 - Zeitreisen im Zeitraffer - Teil 2

Was hat 1967 geprägt, das Jahr in dem Ö1 "on air" ging? Um das zu herauszufinden, sind wir heuer zu Zeitreisen aufgebrochen. Im Gründungsjahr von Ö1 hat viel begonnen, das die Welt auch heute noch bewegt. Zum Ausklang machen wir noch einmal eine Zeitreise - diesmal allerdings im Zeitraffer.

20. Jänner 2018, 02:00

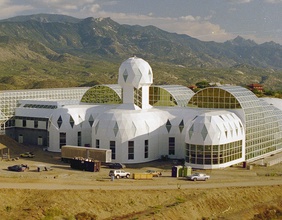

Der Beginn der Ökologischen Architektur

1967 war San Francisco das Ziel Tausender junger Menschen, die während des "Summer of Love" davon träumten, ihre Ideale von einem friedlichen Leben in der Gemeinschaft zu verwirklichen. Die Gegenkultur der amerikanischen Hippies wurde auch zu einem Vorreiter der Ökologiebewegung. Mit dem Architekt Richard Buckminster Fuller fand sie einen unkonventionellen Vordenker. "Bucky" schuf für die Weltausstellung "Expo 67" in Montreal einen Pavillon, den er "Biosphere" nannte. Diese utopisch anmutende "geodätische Kuppel", bald schon eine Ikone der Architektur, nützte die Sonnenenergie mit ihrer Technologie. Ökologische Architektur in Leichtbauweise und eine Innovation, die bis heute Experimente und Zukunftsentwürfe inspiriert, wie Ulrike Schmitzer in ihrem Radiokolleg zeigt : Projekt Biosphere

Radiokolleg

Aufnahmen eines Aufbruchs (28 12 2017)

Zukunftsboom und Langzeitprognosen

1967 war ein Boomjahr der Zukunftsforschung. Langzeitprognosen kamen in Mode und der Computer als neues Instrument lieferte dafür das Rüstzeug. Damit war der Versuch verbunden, Prognosen nicht nur wissenschaftlich besonders fundiert erscheinen zu lassen, sondern sogar eine eigene Disziplin daraus zu machen, die Futurologie. Im Salzburger Nachtstudio zieht die Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny - vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs - eine Verbindung zum Militär: Die Erfindung der Zukunft

AP

Die erste große Ölpest

Die Verletzlichkeit des blauen Planeten machten auch Großkatastrophen bewusst, die vom Menschen verursacht wurden. 1967 führte der Schiffbruch des Tankers "Torrey Canyon" zur ersten großen Ölpest, die zweihunderttausend Seevögeln das Leben kostete. Bilder, die um die Welt gingen und eine Politik, die nicht wusste, wie sie mit solchen Katastrophen umgehen sollte, berichtet Ulrike Schmitzer in den "Dimensionen" mit dem Titel Die Schockstrategie. Wie der Mensch auf Umweltprobleme reagiert, die er selbst verursacht

Die Macht der Medien

Die Wirkungs-Macht der Medien inspirierte Marshall McLuhan, den "Prophet des elektronischen Zeitalters" 1967 zum programmatischen Titel eines unkonventionellen Bildbandes: "The Medium is the Massage". Er bezog sich dabei auf Edgar Allen Poes Geschichte "Sturz in den Mahlstrom". Eine suggestive Metapher für die Ausgesetztheit des Menschen im immer dichter werdenden Strudel der elektronischen Medien, berichtet Ina Zwerger in der Radiokolleg-Reihe über Die Magie der Medien. McLuhans Botschaft.

APA/DPA/LOGITECH

Ein Mausklick entfernt

1967 war der Zugang zu Großrechnern noch beschränkt. Dass neben dem Fernsehen vor allem der Computer und das Internet das "Global Village" zu einem globalen Ort der Kommunikation in Echtzeit machen würde, war noch nicht in Sicht. Es entstand aber bereits die Idee, dass jeder Bürger durch Computer künftig Zugriff auf das "Wissen der Welt" haben könnte. Wissen, das nur einen "Mausklick" entfernt im Internet abrufbar ist, würde man heute sagen. Passend, dass 1967 auch der Prototyp der Computermaus erfunden wurde. Ruth Huthsteiner klickt in einem Beitrag für "Digital.Leben" zurück: 50 Jahre Computermaus

Als die Schwarzen Löcher ihren Namen erhielten

Was waren vor 50 Jahren die wichtigsten wissenschaftlichen Durchbrüche und Errungenschaften? Was wurde unter Fortschritt und Innovation verstanden? Welche Erwartungen und Verheißungen wurden von der Wissenschaft vermittelt - und was davon ist 50 Jahre danach geblieben? In einer "Zeitreise Wissenschaft" haben wir in den "Dimensionen" wichtige Aufbrüche des Baujahrs 1967 verfolgt und über die Gegenwart hinaus in die Zukunft projiziert. Armin Stadler blickt dabei hoch hinauf in den Himmel über Monterrey und berichtet über Eine kurze Architekturgeschichte des Alls

Die Roboter kommen

1967 war auch das Jahr, in dem Roboter begannen, immer weiter in das Leben der Menschen vorzudringen. In den Dimensionen berichtet Hanna Ronzheimer über die tiefgreifende und sich rasant verändernde Beziehungsgeschichte von Mensch und Maschine.

ORF/URSULA HUMMEL-BERGER

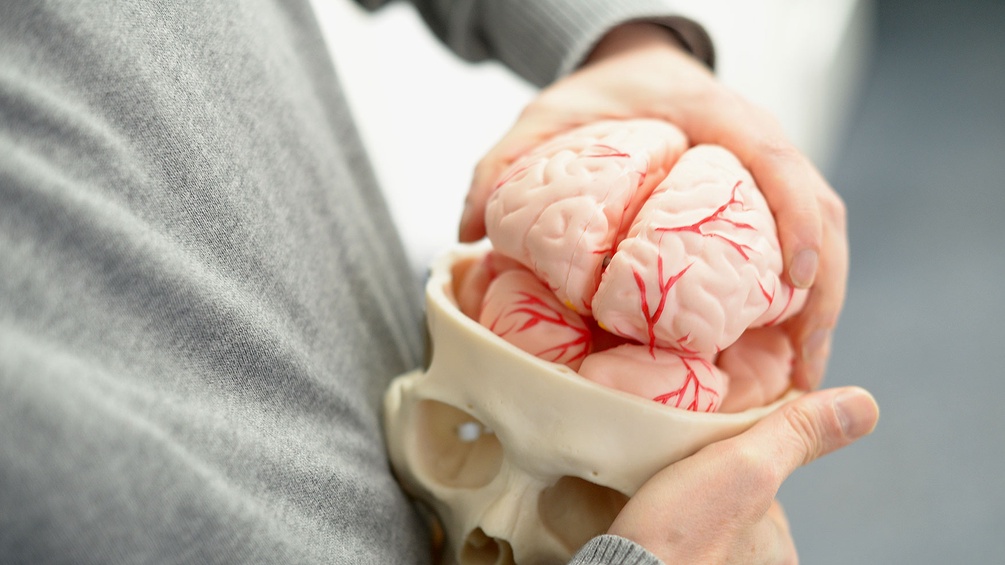

Meilensteine der Gehirnforschung

Eine andere wissenschaftliche Zeitreise führt in den Kosmos des menschlichen Gehirns, das komplexeste System überhaupt, das zu erforschen ist. Als einen Meilenstein beschreibt Juliane Nagiller in den Dimensionen die Veröffentlichung des “Split Brain Experiments“ im Jahr 1967. Damit konnte gezeigt werden, dass die rechte und linke Hirnhälfte unterschiedliche Aufgaben erfüllen: Das Geheimnis in uns.

Der uralte Traum der Menschen vom ewigen Leben

1967 wurde vom Chirurgen Christian Barnard das erste Mal ein menschliches Herz transplantiert. Ein Jahrhundertereignis der Medizingeschichte das - so umstritten der Eingriff war - das Gefühl vermittelte, es gebe in der Medizin keine Grenzen mehr. Die Hoffnung auf den grenzenlosen medizinischen Fortschritt der Zukunft veranlasste 1967 den amerikanischen Psychologieprofessor James Bedford dazu, sich einfrieren zu lassen. Das Verfahren, die Kryonik, ist bis heute noch nicht in der seriösen Wissenschaft angekommen. Die Hoffnung auf Reparatur und Verjüngung des Menschen, ist aber auch 50 Jahre danach noch höchst lebendig. Tiefgefroren in die Zukunft?