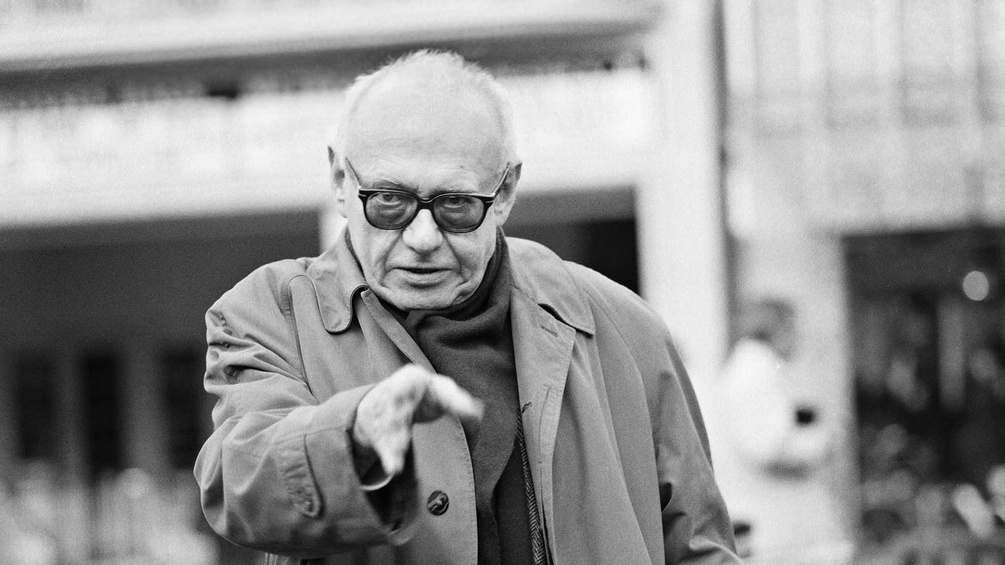

PICTUREDESK.COM/ULLSTEIN BILD/B. FRIEDRICH

Zum 100. Geburtstag

Ö1 jandlt

Die dichterische Avantgarde und deren poetische Experimente gehören zu jenen Erscheinungen, deren Wirkung einen eingeweihten Kreis von Kennerinnen und Kennern selten verlässt. Mit einer Ausnahme: das Werk des Ernst Jandl. Seine poetische Grundlagenforschung schaffte es nicht nur in die Schulbücher, sondern auch in die Köpfe von Menschen, die nicht zu den Viellesern zählen. Ein Experimenteller, der populär wird! - Das allein wäre Grund genug, zum 100. Geburtstag einen Ö1 Jandl-Tag auszurufen!

31. August 2025, 12:00

Auf dem Programm stehen u.v.a. ein „Punkt eins“ mit der Literaturwissenschaftlerin Vanessa Hannesschläger und ihrem Projekt „Ernst Jandl Online: Lebenswerk und Leben eines Werkes im digitalen Raum“, und dem Schauspieler und begnadeten Jandl-Interpreten Wolfram Berger, weiters das MDR-Feature „JazzJandl - Der Dichter Ernst Jandl und seine unheimliche Liebe“ von Bert Noglik (2008) um 20.15 Uhr sowie in den Radiogeschichten um 11.05 Uhr Jandls Vortrag „Zweifel an der Sprache“ vom steirischen herbst 1973.

Ebenfalls im Original-Ton sind über den Tag verteilt zwölf Gedichte Ernst Jandls zu hören.

"die ersten zwölf zeilen" aus "idyllen"

"die morgenfeier" aus "die bearbeitung der mütze"

"im delikatessenladen" aus "dingfest"

"zweierlei handzeichen" aus "laut und luise"

"fünfter sein" aus "lese- und sprechgedichte"

"epoche der zahlreichen veränderungen"

"nach hause kommen" aus "idyllen"

"lichtung" Epigramm aus "laut und luise"

"hosi" aus "lese- und sprechgedichte"

"wien : heldenplatz" aus "laut und luise"

"c----------h" aus "sprechblasen"

"spruch mit kurzem o" aus "sprechblasen"

Ein populärer Experimenteller also - dabei wurde Jandls radikale, sprachkritische Dichtung, die dem zutiefst korrumpierten Deutsch bis in dessen kleinste Bestandteile nachstellt, im restaurativen Nachkriegsösterreich erbittert bekämpft, und der Erfolg hierzulande konnte sich erst über ausländische Umwege - Großbritannien und West-Deutschland - einstellen.

ottos mops trotzt

otto: fort mops fort

ottos mops hopst fort

otto: soso

Nach der NS-Zeit den Faden der frühen Avantgarde, insbesondere jener einer Gertrude Stein und eines Kurt Schwitters, wiederaufnehmend, schuf Jandl neben Prosatexten und Hörspielen vor allem ein lyrisches Werk, das alles als Material zuließ, worüber die traditionelle Dichtung hinwegblickte. Es entstand eine Formenvielfalt, die ihresgleichen sucht: darunter das Reduktionsgedicht, welches das Wesentliche ausspart, das mimetische, „visuelle Lippengedicht“, das gänzlich ohne Tonbildung auskommt, das Lautgedicht, das ausschließlich mit dem phonetischen Material der Sprache arbeitet, also keine Wörter bildet, und dabei die Lautsymbolik einzelner Buchstaben nutzt (z.B. wird das alleinstehend gesprochene N mit Verneinung assoziiert, mit der Drohgebärde geschlossener Zähne), das Sprechgedicht, in dem Worte imitiert bzw. Wortpartikel neu zusammengesetzt werden (z.B. im Dialog zwischen den vertrauten Silben „Blabla“ und dem erfundenen „Bäbb“) oder das visuelle Gedicht, in dem Sprache zum Bild wird.

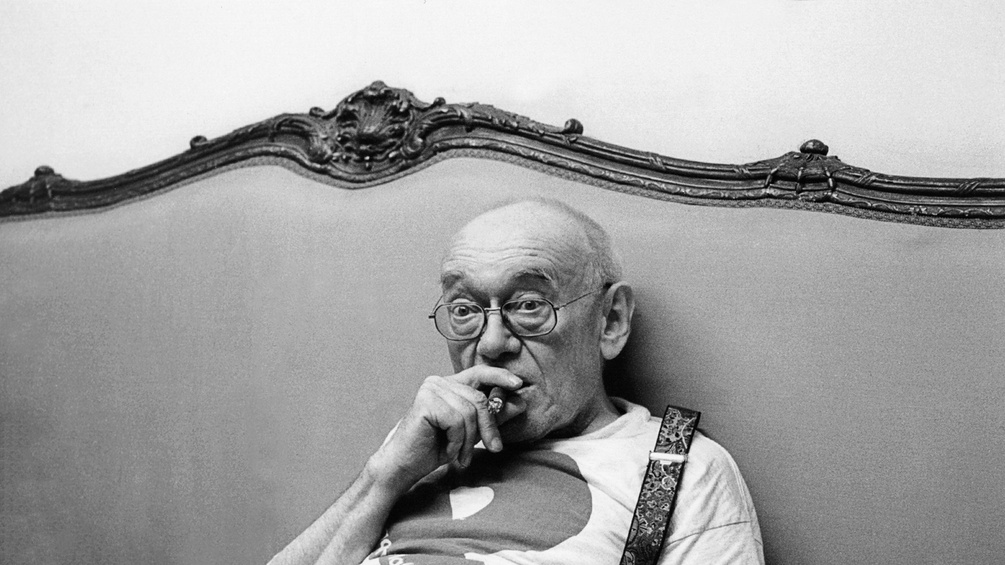

PICTUREDESK.COM/AKG-IMAGES/SUSANNE SCHLEYER

Jandls Dichtung verzichtet dabei aber nie gänzlich auf Bedeutung, sein politisches Bewusstsein ließ dies nicht zu - eine Haltung, die ihn von der Wiener Gruppe unterscheidet. Er dekonstruiert Redensarten durch Sprechweisen, so lässt er in seinem Einakter „Die Humanisten“ fiktive Reaktionäre in der „poetisch unverbrauchten heruntergekommenen Sprache“, also in Reduktion und Regelwidrigkeit (ähnlich dem so genannten „Gastarbeiterdeutsch“), über die Schönheit der deutschen Sprache schwafeln. Dieser Hang zur Satire ist wohl mit ein Grund, weshalb Jandls Sprachexperimente aus dem engen Zirkel der Avantgarde in Richtung breiter Öffentlichkeit aufzubrechen imstande waren.

Mehr zu Ernst Jandl in

ORF Topos - Ernst Jandl für alle